ホツマツタヱ暦学講座

ホツマツタヱ 紀元前の満月

ホツマツタヱを読むと、22鈴、36鈴に望(満月)の記述を目にする。この記述を目にしたのは平成6年である。

そこで、望(満月)を計算式で再現させるため、約30年前よりホツマツタヱの暦日、暦法を調査、分析して来た。

すると、ホツマの暦は、現在の太陽暦と違っていた。

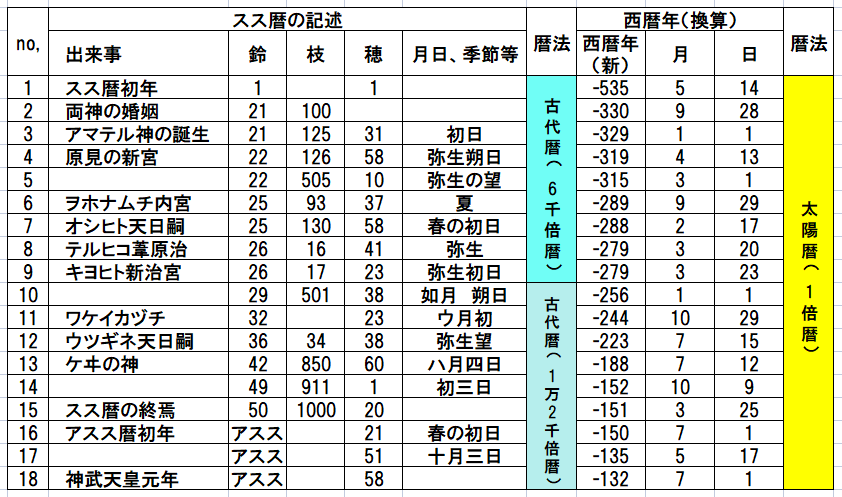

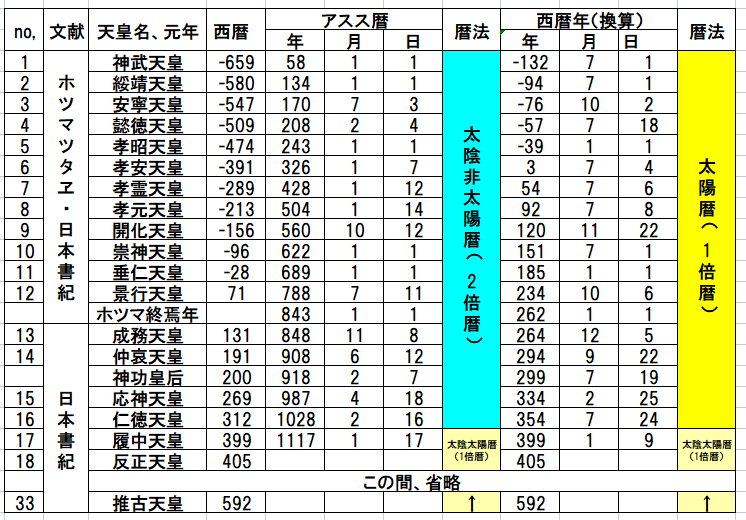

分析すると、アマテル神の頃からはスス暦、また、神武天皇の頃からはアスス暦の暦であった。

スス暦

・暦の単位は、鈴枝穂、ホツマエトで構成されていた。

・特に、スス暦ではアマテル神、オシヒトの頃は1倍暦であった。また、3代のニニキネ、28鈴以降は2倍暦であった。

アスス暦

・暦の単位は、穂、ホツマエトで構成されていた。但し、穂は、太陰太陽暦の年の2分1年であった。

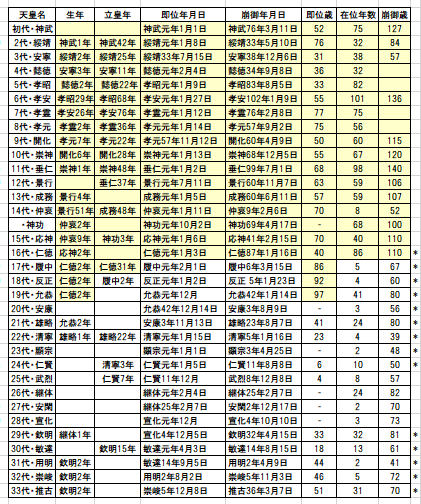

・ホツマの天皇は初代神武天皇~12代景行天皇までであった。13代以降の天皇は日本書紀、神皇正統記を参照した。

・そこで、初代~33代の天皇の誕生年、立皇太子年(歳)、即位年(歳)、薨御年(歳)を調べると、

17代歴中天皇元年以前は2倍暦、そして、以降は1倍暦であった。

再現暦法の構築

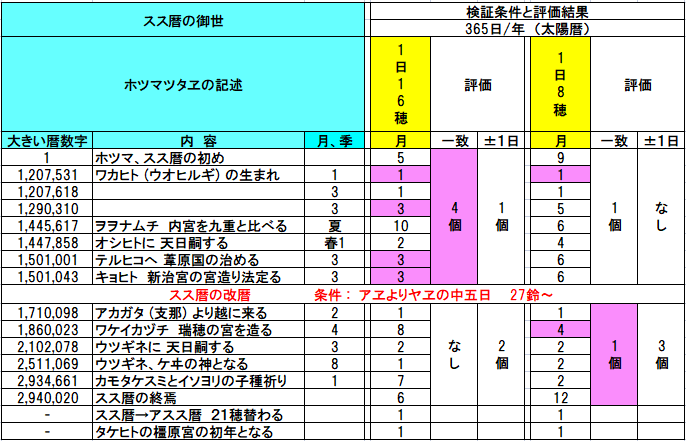

スス暦 暦の基本的な記述

4- 39 天の原 十六穂居ますも ひとひ(一日)とぞ (1倍暦の根拠)

21- 64 これにより アヱよりヤヱの 中五日 守お離れて (2倍暦の根拠)

アスス暦、日本書紀暦、神皇正統記の基本的な記述

天皇の即位歳と薨御歳を比較すると、17代履中天皇元年(399年)で改暦の史実が判明する。(1倍暦の根拠)

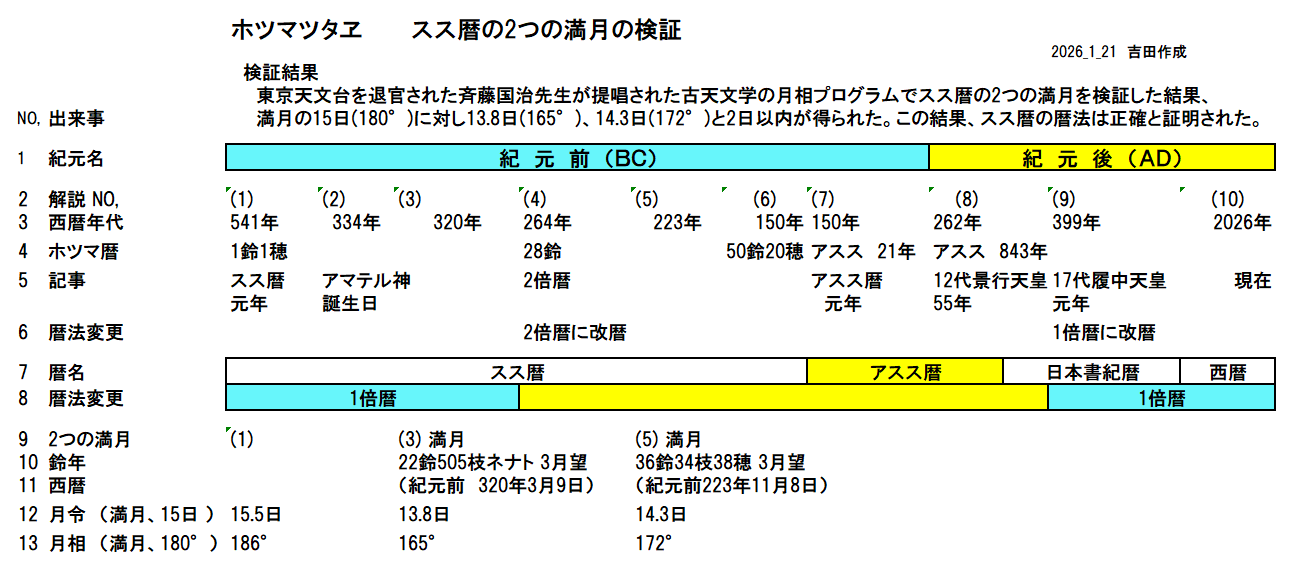

ホツマツタヱ 紀元前の満月の再現結果

前述の調査、分析を頭に入れて、満月の再現表を見て頂けると幸いです。

その結果、斉藤国治先生の古天文学の月相プログラムで計算した結果、月相が2日以内で再現結果した。

22鈴、36鈴の満月(15日)に対し2つの満月の再現結果は、13.8日、14.3日であった。

また、スス暦の初年の1鈴1穂は、満月に近い日15.5日よりスス暦が始まていたようだ。

関連記事

下記の質問2において、太陰太陽暦式にで、2つの鈴暦の満月間の穂数より、月相を計算し再現させております。

・22鈴505枝ネナト 3月望(満月)

・36鈴34枝38穂 3月望(満月)

22鈴項の満月に対し36鈴項の満月までは西暦換算で約97年間と離れているが、36鈴の満月の月令は、15日に対し16.3日に計算されます。

表中の解説

(1)紀元前541年 スス暦元年 1鈴1穂(想定値) 月令計算 15.5日、月相186°

(2)紀元前334年 アマテル神誕生年 スス暦 21鈴125枝31穂 1月1日

(3)紀元前320年 22鈴505枝ネナト 3月望(満月)

(4)紀元前264年 28鈴より2倍暦に改訂された痕跡ふり。

(5)紀元前223年 36鈴34枝38穂 3月望(満月)

(6)紀元前150年 鈴暦の終焉年 50鈴20穂

(7)紀元前150年 天鈴暦21穂(初年) キナエの年は、天二重

(8)紀元 262年 ホツマツタヱの最後の年 アスス843穂、景行天皇55年

(9)紀元 399年 17台履中天皇元年 1倍暦に改暦の痕跡あり。

(10)紀元 2026年 現在

本文

ホツマツタヱには、スス暦とアスス暦の二つの暦が記述されている。

スス暦

この暦の期間は、アマテル神~神武天皇の即位前までになる。スス暦の期間は、21鈴~50鈴1000枝20穂になる。

アスス暦

この暦の期間は、初代天皇の即位37年前~12代景行天皇55穂となる。アスス暦の期間は、21穂~アスス843穂までになる。

古代暦と寿命

暦は、古代暦のため、17万歳の長寿かと思いきや、古代暦の解読方法が判明すると、古代人も現在人並みだったことが判明した。

事例_1 アマテル神

長男ヲシヒトに天日嗣した時のアマテル神の年齢を算出すると、41歳であった。

1、 スス暦での歳 240,327穂

2、 スス暦を解明し西暦に換算した歳 約 41.1歳

3、 解読された暦法 1日を16穂で刻まれていた。 太陽暦 1年365.2422日

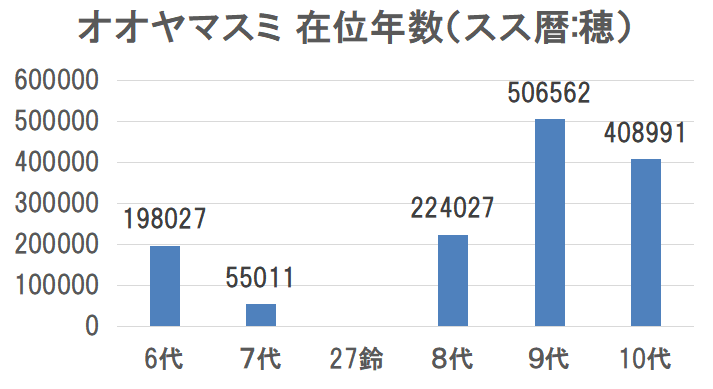

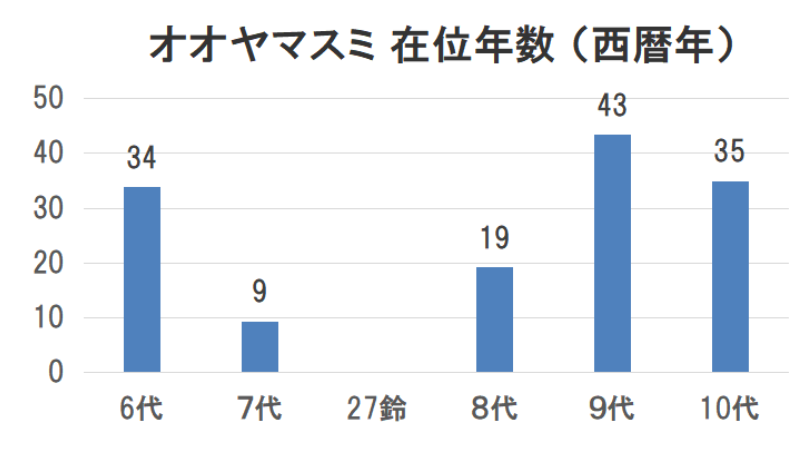

事例_2 オオヤマスミの家系

スス暦は、途中の27鈴で暦が改訂され、1倍暦⇒2倍暦になっていた。この2倍暦がアスス暦まで続いていた。

21鈴~26鈴と一倍暦

1、 スス暦での歳 198,027穂

2、 スス暦を解明し西暦に換算した歳 約 34歳

3、 解読された暦法 1日を16穂で刻まれていた。 太陽暦 1年365.2422日

27鈴~50鈴と2倍暦

1、 スス暦での歳 506,562穂

2、 スス暦を解明し西暦に換算した歳 約 43歳

3、 解読された暦法 2日を16穂で刻まれていた。 太陽暦 1年365.2422日

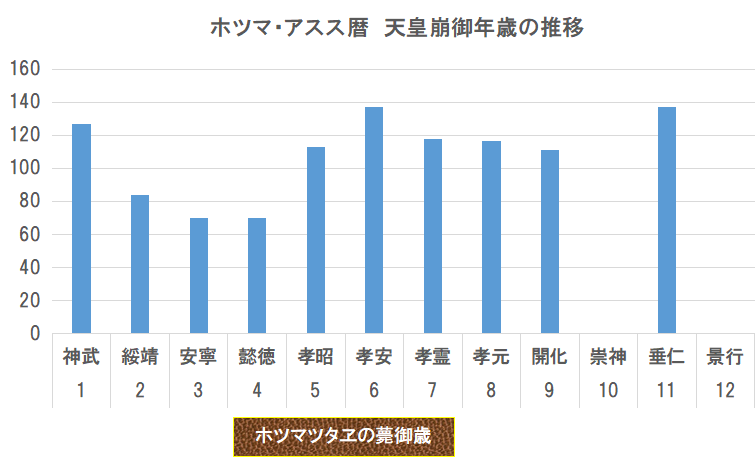

アスス暦の天皇は、初代神武天皇~12代景行天皇までであり、景行天皇55年でホツマツタヱの記述がなくなる。そして、天皇の薨御歳を見ると、70%以上が100歳以上の天皇であった。そして、この現象を証明するように、(1)奇数年に即位された天皇の元年は、すべて春の季節であった。(2)ヤマトタケの生まれた月数は、21ヶ月であった。(3)八代の不知火が現れる月数が旧暦の八朔に対しアスス暦の記述では旧暦の五朔であった。この(1)~(3)の現象は、2倍暦の現象であった。

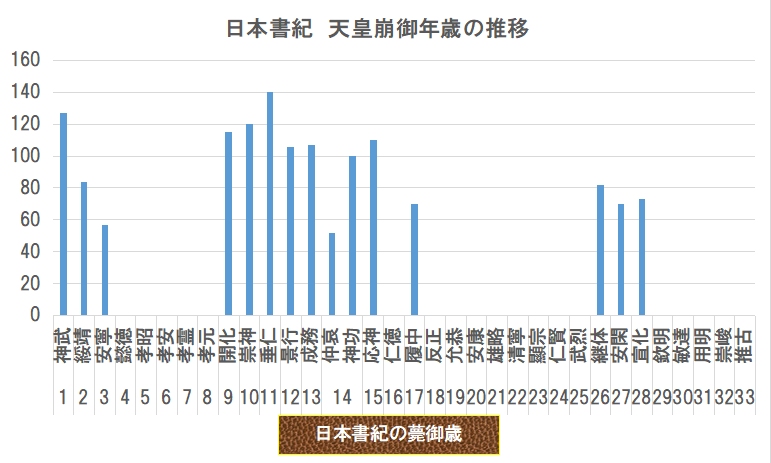

日本書紀暦の天皇は、1代以降~32代天皇以降も続く。1代以降~32代天皇までの薨御歳を日本書紀より抜粋すると、4~8代、18~25代、29代~33代の天皇の薨御歳は不明であったが、初代、9~15代天皇の薨御歳は、アスス暦と同じように多くが100歳以上で薨御されていた。そして、この現象を証明するように、(3)八代の不知火が現れる月数が旧暦の八朔に対し日本書紀暦の記述では旧暦の五朔であった。この(3)の現象は、2倍暦の現象であった。そして、日本書紀では天皇の薨御歳の不明が多く、2倍暦の終焉年は不明であった。

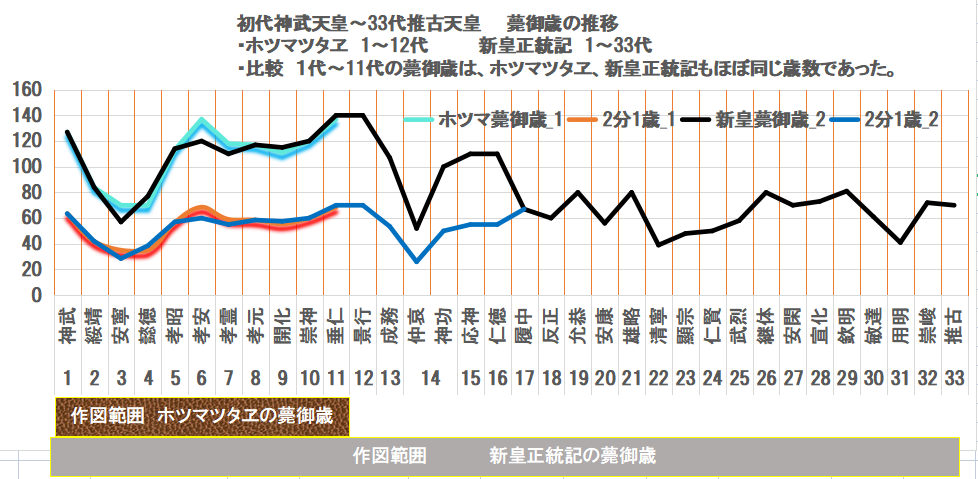

薨御歳の比較図

ホツマツタヱの薨御歳は、1代~11代天皇までになる。新皇正統記の薨御歳は、1代~33代天皇までになる。そこで、ホツマツタヱと新皇正統記の1代~11代天皇まで薨御歳を比較すると、両書ともほぼ100年以上の歳が多く2倍暦の薨御歳であった。そこで、この2倍暦の暦はどの天皇の代で終焉するのかと、新皇正統記の1代~33代までの薨御歳の推移を見ると、薨御歳に大きな段差がある天皇が見つかった。それは、16代と17代の間であった。そして、17代履中天皇元年で2倍暦が終焉していた。そこで、16代と17代の前後の平均薨御歳を比較すると、前期の薨御歳の平均は109歳、後期の薨御歳の平均は平均64歳であった。そして、1代~16代の薨御歳を2分の1すると、17代以降の薨御歳の推移と大差ない推移になることが判明した。このように、16代と17代の間で改暦されていることが判明したため、日本書紀に暦の渡来時期の記録がないすと捜すと15代天皇の御世にワニ博士が来日していた。これで、17代履中天皇元年より日本史の暦が変更されていたことが裏付けされた。

以上の調査結果より、ホツマツタヱのアスス暦は、日本書紀暦より新皇正統記の暦に多く引用されていたことが判明した。

図中の黄色部と無色部で、暦が変化していることが解る。なお、薨御歳の欄外*印 ⇒ 新皇正統記歳、他は、全て、日本書紀の暦日、歳を示す。

前述で説明したスス暦、アスス暦、日本書紀、新皇正統記の御世に生きた古代人の歳であるが、

1、スス暦の27鈴を境に以後は異常歳になっていた。(人名の直前後の月日の記述でないため誤差大。)

2、アスス暦の12人の天皇の平均歳は108歳と近代人と比較し異常である。

3、アスス暦、日本書紀暦の33代の推移から17代以降が短命に推移しており、これが本来の薨御歳と思われる。だが、日本書紀暦には、33代までに暦が改暦されたとの記述がない。

スス暦

1、現代人はホツマの穂と年を太陽暦の年と錯覚し、古代人を長生きの100数万余歳としていた。

・正しくは、ホツマのスス暦の穂、歳、年は、ホツマ・エトの60分の1のことであった。

・そして、穂を一日の刻み(時計)に利用していた。

・このことより、スス暦と太陽暦との相関が決定的に解明された。「2、(4)式)」参照

(1)スス暦時代の一日の穂数(h)

a、 1~26鈴の範囲(h1)

〇 4- 39 天の原 十六穂居ますも ひとひ(一日)とぞ

(訳)アマテル神、ヲシヒトの御世の一日の単位は、16穂であった。

b、27~50鈴の範囲(h2)

〇21- 64 これにより アヱよりヤヱの 中五日 守お離れて

(訳)皇孫のニニキネの御世の27鈴以降、一日の単位が、2日で16穂になっていた。(2倍暦に変化)

(2)太陽暦の1年の日数 (d)

(3)太陽暦の経過の年数(T)

(4)スス暦時代のホツマツタヱに記述の穂数、または、大きい暦数字の穂(H)

式

・H = h × d × T

3、スス暦の一日の単位が、近代の太陽暦で証明される(国民の新たな常識の照明) New !!

1~26鈴の範囲

〇・アマテル神、ヲシヒトの御世の一日の単位は、16穂であった。

この御世の21鈴~26鈴間には、たまたま「弥生朔日」を記述する下記の二つのスス暦の記録がある。この二つの記述について、先ず、スス暦の大きい数字の「穂」に換算する。次に、スス暦の一日は1日当たり16穂のため、大きい数字の「穂」を1日当たり16穂で割り算し、近代の太陽暦の年日を求める。そして、二つの暦日の記述は、同じ「弥生朔日」のため、年数の経過年の差はあるが、日数の差は0日である。そして、今迄1日当たり16穂と想定して計算して来たが、今回は一日当たりの穂数を検証するため、一日当たりの穂数を変動、または、可変させる。その結果、1日の穂数(X)が「15穂<X>17穂」の条件をクリアした場合は、スス暦の1日の穂数が16穂であった。また、正しいかったことになる。なお、近代の太陽暦で計算するため、1年の日数は、365.2422日を借用した。

スス暦の暦日の記述 大きい暦数字の穂(H)

6- 1 二十一鈴百二十六枝年サナト 弥生朔日 1207618穂

21-1 二十六鈴 十七枝二十三穂 弥生初日 1501043穂

穂の差 1501043穂 - 1207618穂 = 293425穂

式

293425穂÷16.067穂/日÷365.2422日/年=50年と0.477913114日

答え

二つの弥生朔日の誤差 0.477913114日の場合

一日の穂は、16.067穂と計算される。

結果

スス暦の二つの暦日の記述は、1日16穂として、運用されていたことになる。思い起こせば、これまでのホツマ研究者は、ホツマ文「天の原 16穂居ますも 1日とぞ」を「十年一日の如し」に準えて、「10年16日の如し」と述べていた。だが、意に反し、『アマテル神の世は、ホツマ・エトの数えで「1日を16穂」数えていた』ことが証明されるに至った。

27~50鈴の範囲

〇・皇孫のニニキネの御世の27鈴以降、一日の単位が、2日で16穂になっていた。(2倍暦に変化)

24- 6 時二十九鈴 五百の一枝 三十八(穂)如月 朔日

27- 41 四十九の鈴の 九百十一枝 初穂キアヱの 初三日

この二つの暦日の記述を上記と同様に検証すると、

結果

スス暦の二つの暦日の記述は、1日8穂に対し「8.0002855穂」が求められる。

その結果、1日当たり8穂、2日で16穂で運用されていたことになる。

式の詳細は、省略する。

スス暦の解読バイブル

ホツマツタヱ 神話時代の暦 スス暦の解説 必読 New !! スス暦~アスス暦

アスス暦の御世の穂は、百歳以上の天皇が存在するため、太陽暦の歳、年の意味と違っていた。そのため、二つの御世に生きた6代大物主のワニヒコは、アスス135穂の年に192歳と記述されていた。逆算すると、スス暦の御世に78穂の歳、および、アススの年に114穂(歳)生きていた。(2倍暦が存続)

アスス暦、日本書紀暦

暦は、毎日の繰り返しである。そして、スス暦のニニキネ以降の暦は、アマテル神の御世と比較し2倍暦であった。その流れの中に、ワニヒコはスス暦とアスス暦の御世に生きており、その延長線上にアスス暦、日本書紀暦がある。(2倍暦が存続)そして、やっと、17代履中天皇の元年(399年)を境に、天皇の在位年数、薨御歳も太陽暦の年数になっていた。だか、この一因を誰一人として学会で発表できてなかった。

スス暦の新古代史年表

特出

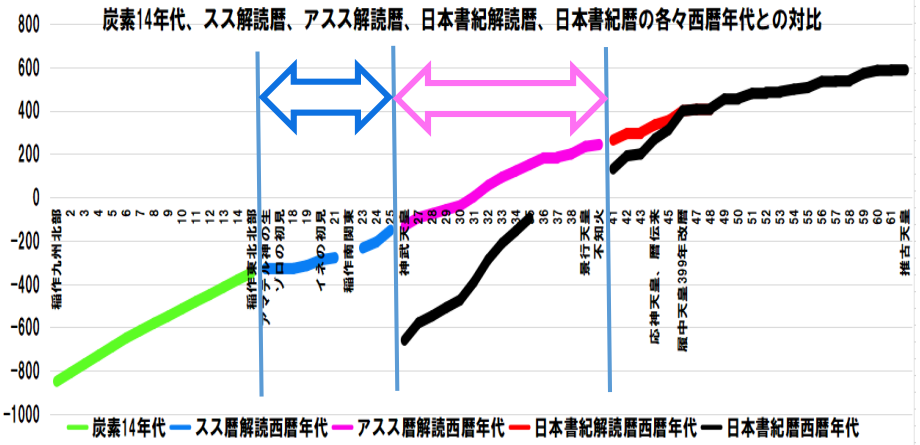

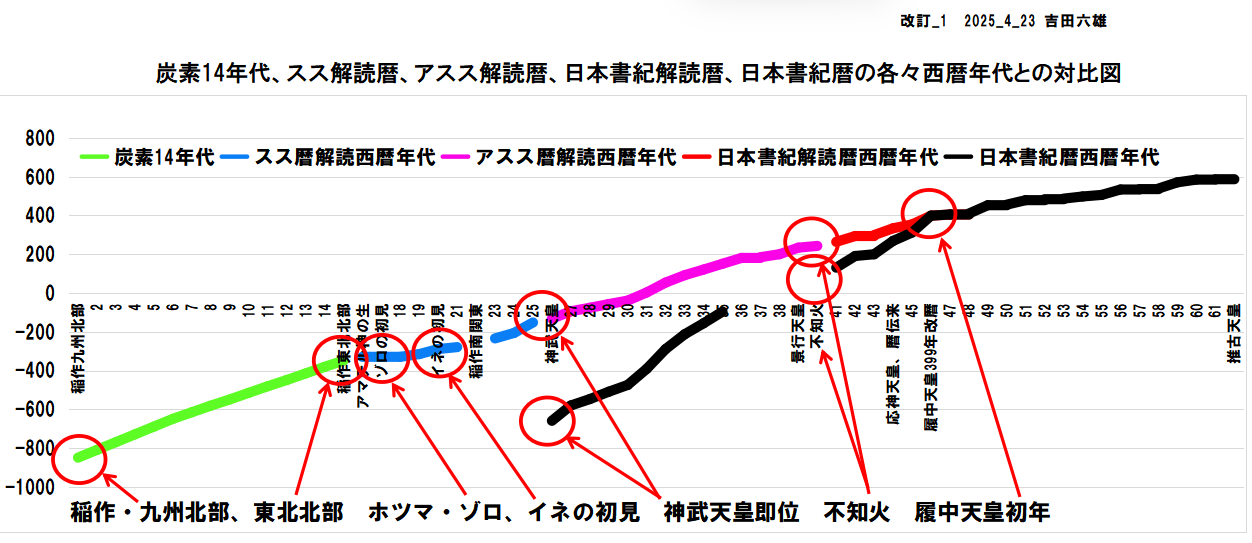

・ホツマツタヱに記述される「ゾロ(稲)の記述」年代の-329~315年に対し考古学の「炭素14年代測定法」で求めた稲作の開始の年代について、東北(日高見)BC350年、根の国(丹後)BC450~350年、関東(新治)BC250年と発表されており、この年代はホツマの記述の-329~-315年と整合する。

アスス暦、日本書紀暦の新古代史年表

特出

・アスス暦、日本書紀暦の不知火の現れる月日の記述は旧暦の五朔であるが、経過日数を2分の1暦にすると現代の不知火が現れる旧暦八朔にほぼ一致する。

・ヤマトタケの出生までの日数は、現代の2倍の21ヶ月であった。

・日本書紀暦の天皇の初年はすべての即位年に春が記述されているが、ホツマの春はアスス暦の奇数穂(年)のみであった。4人の天皇が奇数年に即位していた。

紀年とは、日本書紀の紀元前660年を起点とする日本創始の暦を意味する。

コメント

・紀年の年代(黒線)

紀元前660年の初代神武天皇~399年年の17代履中天皇までの年代線になるが、この線は急に立ち上がっており、そして、17代以降は「くの字」曲がり、その後は「なだらか」になっている。このことは、神武天皇~16代天皇までの年代が、旧の2倍暦で書かれた年代と云うことが判明する。

・新古代史年代は、紀元前850年頃の稲作の開始~32代天皇まで、全体的に「なだらか」である。

・紀年と新古代史年代の差

紀年 新古代史年代 差 評価

神武天皇元年 紀元前660年 紀元前133年 527年 暦法が違うため

線図の色 黒色線 桃色線

暦法 太陰非太陽暦 太陰太陽暦

グラフ

Y(縦)軸、初見・即位年代

横軸の説明

X(横)軸、初見・即位のNO,と項目(上表のNO,を示す)

炭素14測定

1稲作開始、九州北部、2、3、4、5、6瀬戸内海西部、7、8、9河内、10、11、12奈良盆地、13、14、15中部地方、東北北部、22南関東

ホツマ・イネ、遺跡、自然現象の記述

17 5-12 ゾロの初見(紀元前330年~290年より古い)、18 5-15 ヰツクリ、20 13-36 イネの初見、36 34-60 ミソコタカラノミカラヌシ(紀元179年~紀元180年)、38 37-10 ハシモノ、40 38-65 不知火

ホツマ、アマカミ(天神)の初見

16 4-24 アマテル神の生まれ(紀元前330年)、19 6-25 ヲシホミの生まれ、21 20-20 キヨヒト、23 25-17 ウツキネ、24 26-14 カモヒト、25 27-64 タケヒト

ホツマ、日本書紀のスメラギ(天皇)の即位

26神武天皇(紀元前133年)27綏靖天皇、28安寧天皇、29懿徳天皇、30孝昭天皇、31孝安天皇、32孝霊天皇、33孝元天皇、34開化天皇、35崇神天皇、、37垂仁天皇、39景行天皇

日本書紀のスメラギ(天皇)の即位

41成務天皇、42仲哀天皇、43神功皇后、44応神天皇、45仁徳天皇、46履中天皇(紀元399年)47反正天皇、48允恭天皇、49安康天皇、50雄略天皇、51清寧天皇、52顕宗天皇、53仁賢天皇、54武烈天皇、55継体天皇、56安閑天皇、57宣化天皇、58欽明天皇、59敏達天皇、60用明天皇、61崇峻天皇、62推古天皇

スス暦の棒グラフは、27鈴を境に年代が極端に違っていたと解説されておりますが、その根拠があれば説明方。(ホツマ読者より)

27鈴の直前に1日8穂を示す言葉が、ホツマツタヱより発見されている。その言葉は「アヱよりヤヱの中五日」になる。これをホツマツタヱの暦法で計算すると40穂で5日となり、1日が8穂で刻まれたことが判明する。また、21鈴~50鈴までの各々大きい暦の穂の後には、「月日」の記述がある。そこで「大きい暦の穂」を、1年365日、1日16穂で割り算し「月日」を求める。下の表はホツマに記述の月日に対し計算した月日を右に記載した。

その結果、1~26鈴までは1日16穂での一致、±1日での一致率が高く、また、27鈴~50鈴までは1日8穂の方が一致、±1日での一致率が高かった。このことより、27鈴以降はスス暦が改訂されていたことが判明する。そして、27鈴以降の「大きい暦の穂」は、1穂~26鈴より棒グラフが高いが、「大きい暦の穂」を2分1にし月日を求めると、記述の月日と計算の月日が、ほぼ一致する。このことより、27鈴以降は、2倍暦であったことが判明する。そして、この傾向は、アスス暦、日本書紀暦に引き継がれていた。

スス暦の在位年数を西暦年に換算した在位年数。但し、27鈴以降は、2倍暦も修正する。 この結果、1鈴~26鈴まで在位年数と27鈴~50鈴までの在位年数を比較しても、現在人並み(平均30年)の在位年数が隠れていた。

西暦への補正式 a 1鈴~26鈴 鈴枝穂(大きい暦数字)÷16穂/日÷365.2422日/1年

西暦への補正式 b27鈴~50鈴 鈴枝穂(大きい暦数字)÷32穂/日÷365.2422日/1年

(注)32穂/日は、2倍暦の修正値

スス暦の紀元前320年と紀元前223年に満月の記述があるが、双方の満月は、太陽暦でも満月になりますか。

神話時代の満月

この世代のトヨケ神、アマテル神も現在では、神話の神として登場する神である。その頃に、なんと、なんと、ホツマツタヱの記述に「満月」があったとは、ビックリです。それも2ヶ所とは、

一般的には、世間では偽書扱いにされて久しいようです。そこで、2つの満月の記述は、偽書か、本物かを検証して見ました。皆さんの意見はどうですか。?

2つの満月の記述

6アヤ-22 トヨケ神が丹後半島の真名井で神上がりされる頃

(1) 22鈴505枝ネナト(ヱト番号10) 3月望

26アヤ-1 アマテル神の皇孫ニニキネがウツキネ(山幸彦)に日嗣する頃

(2) 36鈴34枝38穂(サアト・ヱト番号38) 3月望

そこで、2つの満月の記述は、偽書か、本物か検証しました。

検証方法

式としては、(1) 22鈴の満月の月令15日~2つ目の(2) 36鈴との満月間の経過日数までの月令を計算します。そして、(2) 36鈴満月時の月令を求めます。判定結果は、記述の(2) 36鈴の満月の月令が15日に対し計算値が15日±1日であれば、ホツマツタヱの記述は本物と判定できると仮定しました。

計算式

1、22鈴505枝ネナトの真の月令を求めと、

(1)上の記述は日数を表記してますので日数を計算し、次に月令を求めます。結果は、25.86703日が求められます。

日数の計算式 =(((22穂-1)×60000穂+505枝×60穂+10穂))÷16穂 = 80644.375穂

月令の計算式 =80644.375穂÷29.530589日/1朔望月 =2730回の満月+25.86703日 =25.86703日 (1)

(2)22鈴505枝ネナトは満月の表記のため、月令は15日となる。(2)

(3)(1)項の日数で求めた月令と(2)項のホツマの記述の月令には一致しない。そのため真の月令を求めるため、補正値を求めると、10.86703日(3) になります。

補正値式(3)=25.86703日(1) -15日(2)= (3) 10.86703日

2、22鈴の満月~36鈴の満月までの経過日数より月令を1つの式で求めると、27.172827日 (4)が得られます

(4)経過日数、月令を求める式 = (((((36鈴-1)×60000穂+34枝×60穂+38穂)-((28鈴-1)×60000穂+1穂))÷32穂+(-((22鈴-1)×60000穂+505枝×60穂+10穂)+((28鈴-1)×60000穂+1穂))÷16穂)÷29.530589日)-INT((((((36鈴-1)×60000穂+34枝×60穂+38穂)-((28鈴-1)×60000穂+1穂))÷32穂+(-((22鈴-1)×60000穂+505枝×60穂+10穂)+((28鈴-1)×60000穂+1穂))÷16穂)÷29.530589日)))×29.530589日 = 27.172827日 (4)

3、36鈴時の真の月令を求めると、

22鈴項の満月に対し36鈴項の満月までは西暦換算で約97年間と離れているが、36鈴の満月の月令は、15日に対し16.3日に計算されます。

計算結果 27.172827日 (4) - 10.86703日 (3) = 16.305797日

判定結果

上記の結果より、ホツマツタヱの2つのスス暦の満月の記述は、本物であった。なお、西暦時の年月日での満月の検証は、次回になる。

簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書

アマテル神の頃の満月を検証しました。下記のホームぺー氏よりご覧下さい。

新古代史年表と天文(天体に起こる諸現象)との相関性の有無について、もう少し説明して下さい。(ホツマ読者より)

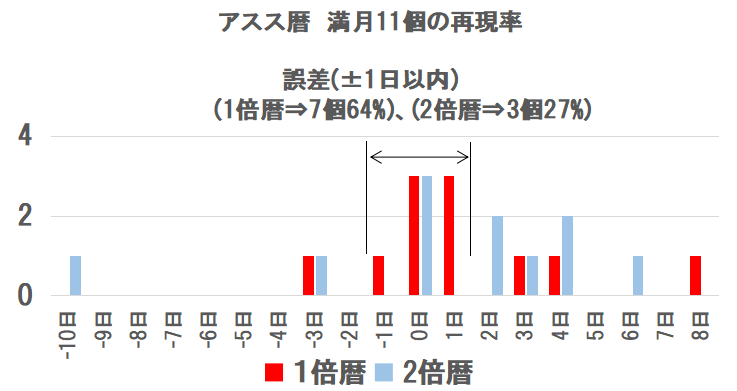

Ⅰ、1、満月の月相について、アスス暦をシナ暦の儀鳳暦(日本書紀暦日原典・内田正男著に計算式あり)で検証済。

計算方法としては、11個のそれぞれの経過日数を計算し、経過日数をオリジナル、2分1、3分の1、4分の1に算出し、それぞれを1朔望月で割り算し月相を計算する。結果の判定を、満月(15日)に対する誤差で決定すると、その結果、満月の再現率は、2分1暦の場合が最大であった。

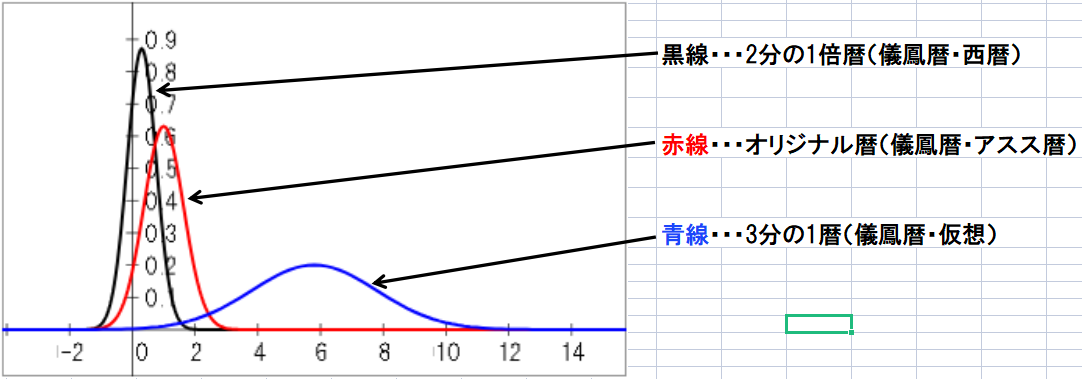

2、1項の儀鳳暦で計算した満月の再現率について、2分の1倍暦(黒線)、オリジナル暦、または、2倍暦(赤線)、3分の1倍暦(青線)の満月における誤差の分布を比較した。すると、2分の1倍暦に比較し、他は、中央より離れ、バラツキ幅も大であった。但し、現アスス暦は、オリジナル暦である。

黒線 2分の1倍暦の月相(儀鳳暦・西暦)

標準偏差 σ=0.458 ±3σ=月相 約2.8日以内

赤線 オリジナル、または、2倍暦(アスス)暦の月相(儀鳳暦・紀年)

標準偏差 σ=0.632 ±3σ=月相 約3.79日以内

青線 3分の1倍暦の月相(儀鳳暦・仮想)

標準偏差 σ=1.98 ±3σ=月相 約11.92日以内 単位;日数

2、満月の月相について、アスス暦を古天文学(斉藤国治・著に計算式あり)で検証済。

計算方法としては、11個の満月に対し(1)アスス暦(紀年・西暦)、(2)新古代史年表(太陽暦・西暦)の月日を古天文学の月位置を計算するプログラムに代入し満月の再現率を計算する。その結果、満月の再現率は、誤差±1日以内の再現率を見ると、(1)アスス暦(紀年・西暦)では約27%であった。それに対し(2)新古代史年表(太陽暦・西暦)は約64%で2倍の再現率であった。また、誤差±3日以内とすると、(1)約55%に対し(2)約82%が更に再現率が高くなった。

Ⅱ、 Ⅰ、1項で計算した満月の再現率に関連し、(1)アスス暦(紀年・西暦)、(2)新古代史年表(太陽暦・西暦)の月日において、満月になるまでの分布も調べて見た。その結果、オリジナル暦、または、2倍暦(黒線)に対し2分の1倍暦(赤線)の方が、満月(180°)の中央に寄り添い、また、バラツキ幅が小さく満月のまでの誤差日数が少い。±3σにおいても、1.6倍も精度が高い。(誤植を訂正済)

赤線

2分の1暦、または、1倍暦の月相(新古代史の西暦)

標準偏差 σ=20.35 ±3σ=月相 約10日以内

黒線

オリジナル暦、または、2倍(アスス)暦の月相(紀年の西暦)

標準偏差 σ=51.6 ±3σ=月相 約25日以内

Aiアシスタントより「アスス暦を西暦に換算する方法」ついて、Webに公開されていないとの質問があった。2025_7_5~6付

答

アスス暦と西暦の違いを比較すると、

1、アスス暦(日本書紀も同じ)は閏年もあるため、太陰太陽暦と思われているが、1年365.2422日で計算しても、神武天皇の薨御歳127歳になる原因が掴めない。

答 現ホツマツタヱの暦日は、太陰太陽暦の暦法で再現できるが、齢のみが異常な高齢であったため、現アスス暦の暦法は、太陰非太陽暦と判定した。

アスス暦の暦法の兆候を捜す

答 ホツマツタヱ全40アヤより、自然科学の事象に対比し、暦法の現象を捜した。すると、太陰非太陽暦を証明する事象が4件発見された。

1、人体の神秘

景行天皇の皇子であるヤマトタケの生まれを見ると、10ヶ月生まれず、21ヶ月目に生まれていた。

答 誤記かと思いホツマツタヱを見ると、15ヶ月で生まれたとする記述があった。このことからも、人間の体質にあり得ない21ヶ月の生まれであり、2倍暦の現象であった。

2、天体

ホツマツタヱには、11個の望(満月)の記述がある。

答 2倍暦、1倍暦かの暦法の検証には、現在でも再現できる自然科学の月の望(満月)を検証の対象とした。そして、アスス暦を見ると、望(満月)の記述が11カ所あった。そこで、計算式にて満月の再現を試みた。その結果、シナ暦の儀鳳暦を用い計算すると、現アスス暦より2分1したアスス暦(1倍暦)の方が再現率が高く、満月の再現数は6件/11件中⇒7件/11件中と再現率がアップした。

3、自然現象と不知火

もう一つは、近代では旧暦8朔に現れる不知火であるが、景行18年は旧暦5朔頃に現れたとする事象である。現象が現れる原因は、海水温と大気圧と新月の組み合わせと云われている。これよりアスス暦は2倍暦だったか、太陽暦と同じ1倍暦かの検証の検証の対象になる。

答 年の検証方法

景行天皇18年は、アスス暦に換算すると、アスス806年になる。また、2倍暦を1倍暦に換算した、17代履中天皇元年の紀元399年より遡り年は、紀元243年になる。そこで、アスス暦の前記述をもう少し見ると、スス暦の大きな暦数字が、アスス51鈴(1,792,470穂)とアスス717年(2,080,000穂)に記述されている。その間は、アスス暦の年月日が記述されている。そこで、アスス暦中に、スス暦とアスス暦が併記されているとの意味を考えると、元のアスス暦の経過日数は、近代の日数で記述されていたのでなく、スス暦の経過日数の穂(大きい暦数字)で記述されていたと考察される。

計算式を記述すると、アスス暦806穂5月1日は、不知火が現れた日になるが、大きい暦数字で表示すると、式 806穂×365.2422日×16穂+(5月×365.2422日÷12月)×16穂+1日×16穂の答えは、4712614.3592穂になる。だが、アスス暦が2倍暦とすると、式は、(806穂×365.2422日×16穂+(5月×365.2422日÷12月)×16穂+1日×16穂)÷32穂となり、大きい暦は数字は、147269.198725穂となる。この数字より、太陽暦の年に換算すると、式 147269.198725穂÷365.2422日/年・・403年+76日となる。西暦に換算すると、式 403年+(換算値-160年)より、西暦243年が得られる。

答 月日の検証方法

旧暦の月日の検証は、閏月があるため難しい。そのため、簡便的な検証方法として、「新旧対照表」を使用しようと思う。たが、現在、Webで公開されている暦の「新旧対照表」は、500年頃からである。そのため、500年以前のアスス暦843歳、景行天皇55歳、従来の紀年の年では126年になるため、「新旧対照表」が作成されてない年代になる。

そのため、500年以降の「新旧対照表」を借用し年数をずらして検証して見ると、西暦779年において、近代の不知火が現れる旧暦8朔に対し旧暦7年27日と近い日が再現できた。

再現のプロセスを詳しく述べると、「新旧対照表」の779年に、旧暦5朔を挿入する ⇒ 「新旧対照表」より新暦の変換年月日をピックアップする。 ⇒ 新暦は、1年365.2422日であり、月数も12ヶ月のため、年月日より経過日数を計算し、経過日数を2分1に計算しても、誤差が少ない。それに対し旧暦は、3年平均が365日のため、1年目、2年目、3年目の日数が違うため、2分1に計算すると、年事の日数の誤差が大きいため、旧暦のままでは、2分1の計算はできない。 ⇒ 2分1にした新暦の月日を「新旧対照表」に挿入し、旧暦の月日を求める。なお、年の決定は、前述の「答 年の検証方法」など日本書紀、アスス暦、スス暦の遡り年代を求める起点より遡り年を求める。

4、アスス暦の2分1にした暦の精度

答 古天文学の月相不知火のソフトで不知火の現れた日を再現する

答 景行天皇18年5月1日、アスス暦806年5月1日 ⇒ 2分1暦に換算 紀元243月8月1日と計算した。この2分1暦で換算した紀元243月8月1日は、斉藤国治先生(旧東京天文台技官)の提唱された古天文学の月相ソフトで、不知火が表れやすい新月であったかを検証した。その結果、前年の紀元242月8月1日は月暦の3日目であった。また、翌年の紀元244月8月1日は月暦の26日目であった。だが、本名の紀元243月8月1日は月暦の29日目(新月)であった。このことより、17代履中天皇元年(紀元399年)を起点としたアスス暦を2分1にした遡り年代は、正しいと証明されるようた。

答 考古学の稲作開始年代とススのゾロ(イネ)の初見年代を対比する。

答 アスス暦の検討より若干脱線するが、「17代履中天皇元年(紀元399年)を起点としたアスス暦を2分1にした遡り年代は、正しいと証明されるようだ。」と述べたが、更に、考古学の稲作の開始年代とも比較した。その結果、考古学の「AMS-炭素14年代測定法」の稲作開始年代は、九州北部に出土したおこげの炭化物より紀元前900年~800年と測定された。そして、中部~東北北部に米が伝来した時期は、それから、500年~700年後(紀元前400年~紀元前100年)と発表されていた。それに対しスス暦での ススのゾロ(イネ)の初見年代は、紀元前330年~紀元前316年に計算される。このことより、更に、スス暦、アスス暦の2分1にした遡り年代は、正しいと証明された。

アスス暦の2倍暦が誤作成された原因

そこで、神武天皇の薨御齢の127齢になる根拠を捜すと、アスス暦は春の記述が奇数年のみに記述されている事象がある。

答 春の記述が奇数年のみに記述について検証する。検証方法として、表の左列に、1~12ヶ月を記入する。次に右列に、左列の1~6ヶ月の間に、1~12ヶ月を記入する。また、左列の7~12ヶ月の間に、翌年の1~12ヶ月を記入する。そこで、左列の2~4月を年1回の春とすると、右列では、2分1にした年の4~8月に春の記述が来る。そして、右列で次の春が来る年は、1年後となり、偶数年には、春の記述がないことが再現する。そして、スス暦は、27鈴~50鈴は2倍暦になっていたことを、スス暦⇒アスス暦に改暦する当時の官僚は、暦のなんたるかも知らず、そのままの、2倍暦のまま、太陰太陽暦の暦だと思いアスス暦を作成した。そして、誤作成のアスス暦が完成していた。なお、アスス暦の前暦のスス暦では、「初日ほのぼの」、「夏至」、「望」、「朔日」、「張」の記述があり、このことを知っておれば、2倍暦を2分1した暦に糺せたと思う。

2倍暦が終焉した年代

答 日本人は、暦が改訂されたことも日本書紀に記録してなかった。

答 そこで、ホツマツタヱに記述されない13代以降の天皇を含め、ホツマツタヱ、日本書紀、神皇記を含め、生年月日、立皇太子年月日、即位歳月日、薨御歳の年月日を調査した結果、1~16代天皇までと17代~32代天皇を比較して見た。すると、薨御歳が、前代が平均104歳であり、後代が平均64歳であった。また、日本書紀には、改暦の記述かなかった。だが、15代天皇の御世に、隣の国よりワニ暦博士が渡来していた。このことより、17代履中天皇元年(399年)より、1倍暦、または、2分1暦に改暦されていたことが判明した。(吉田説))

奈良の箸墓古墳は、卑弥呼の墓と云われるが、有無について論説はありますか。(一般読者より)

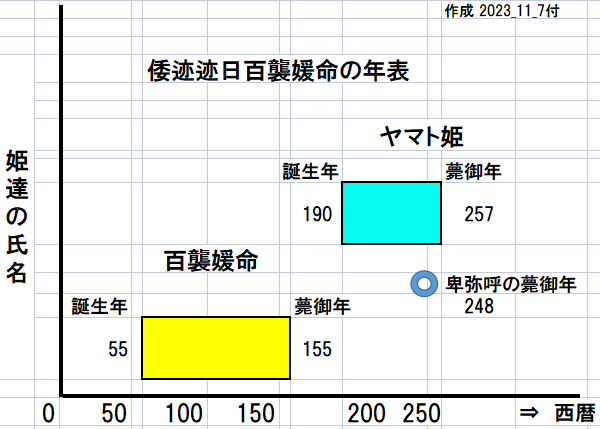

箸墓古墳の史跡指定は、倭迹迹日百襲媛命の大市墓と云われる。そこで、倭迹迹日百襲媛命の①生まれ年と②罷る年を前述の「古代史新年表」より算出すると、①生まれ年は、紀元55年(孝霊天皇3年夏)、②罷る年は、紀元155年(崇神天皇10年10月)(満100歳)になる。更に、倭迹迹日百襲媛命の罷る年と卑弥呼の死去年を比較すると、紀元155年に対し紀元248年頃になり、卑弥呼が93年も後世の人であった。

32-5 三年夏 内待妃・・・・三つ子生む 名はみなヤマト モモソ姫

34-18 十年十月 箸にみほど御陰お 突き罷る 大市に埋む

箸墓古墳の築造年代

前述の「古代史新年表」より判断すると箸墓古墳は紀元155年(2世紀の前半)の築造になる。また、ホツマツタヱの37-10アヤの記述(アスス721年、西暦201年、3世紀)には、「ハシモノ(土師物)をノミのスクネが、ヰソサチ(垂仁)に、殉死の風習を改め埴輪を作って稜墓に供える」ことを提案したとの記述がある。それでも、現在の論争を解決するためには、考古学的に箸墓古墳の内部を調査しないと判明しない。況して、古墳の造形部に対し周辺部は、長い年月の風雨等により損壊等があり、土器等により補修された恐れもある。そのため、周辺で発見される物は3世紀より新しいことも考えられる。

卑弥呼と同世代の姫は「だれか?」

ホツマツタヱには、景行天皇の御世にヤマト姫がいる。この姫は、後に、アマテル神の宮を巡行させた姫として有名である。ヤマト姫の年代を「古代史新年表」で調査し西暦に換算すると①紀元190年生まれ、②紀元256年~紀元257年(満66歳~満67歳)薨御になる。そこで、ヤマト姫と卑弥呼の生きた年代を比較すると、ヤマト姫が紀元190年~約紀元257年となり、また、卑弥呼の死去は紀元248年頃のため、ヤマト姫と卑弥呼は、同一世代に生きていたことになる。

卑弥呼が記述される邪馬台国の検証

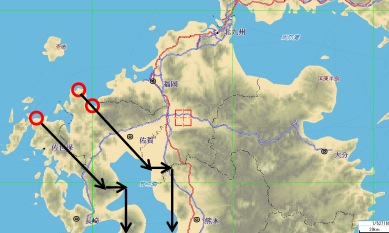

(1)魏志倭人伝に記述の「倭人」の方角が正しいか検証した。

魏志倭人伝(訳)の記述

倭人は帯方東南、大海の中に在り。

検証結果

3世紀の東アジア(三国時代)の地図を引用すると、帯方の東南方向の延長線上に「北九州」があり、「魏志倭人伝」の記述の方角はほぼ正確であった。

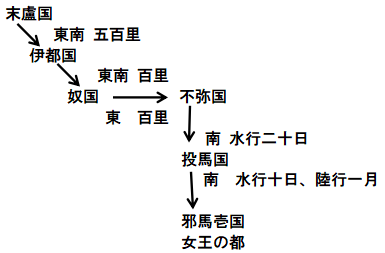

(2)末盧国(バツロ国)~邪馬台国までの陸行、水行のコースを整理

魏志倭人伝(訳)の記述

・又、一海を渡ること千余里にして末盧国(バツロ国)に至る。

・東南に陸行すること五百里にして伊都国(イト国)に到る。

・東南、奴国(ドゥ国)に至る。百里なり。

・東行し、不弥国(フウビ国)に至る。百里なり。

・南、投馬国に至る。水行二十日なり

・南、邪馬壱(ヤバヰ)国に至る。女王の都とする所なり。水行十日、陸行一月なり。

検証結果

末盧国(バツロ国)の地

末盧国(バツロ国)の発音に近い現在の地名は、松浦郡である。そこの大きな町は唐津市になる。また、南にズレたと仮定すると、平戸市がある。検証は、この松浦郡と平戸市の2点を起点に検証することになる。

(3)現実の九州に、(2)のコース、方角を記載した。

結論

末盧国(バツロ国)を松浦郡、唐津市、および、平戸市と想定し、末盧国(バツロ国)を起点に邪馬壱(ヤバヰ)国までの道程を検討した結果、福岡県、佐賀県、長崎県の陸地を東南に陸行し、更に、福岡県、佐賀県、長崎県の陸地を東に陸行し、次に南に水行するため、水行の海は有明海

になる。このことより

(1)松浦郡、唐津市を起点すると、邪馬壱(ヤバヰ)国は、熊本県、鹿児島県の県内なる。

(2)一方、平戸市を起点にしても、邪馬壱(ヤバヰ)国は、熊本県、鹿児島県の県内なる。

評価

作図より邪馬台国は、九州のどこかであった。そして、邪馬台国の近畿説は完全に否定された。

そして、昭和42(1967)年に、盲人の宮崎康平が「まぼろしの邪馬台国」で提唱したように、邪馬台国は島原半島であったとの説は、近畿説より濃厚であった。

ヤマトタケ(大和武)のヤマト討ちで歩いた全行程を教えて下さい。また、その時のオトタチバナ姫の年齢を教えて下さい。(ホツマ読者より)

全御幸の行程

景行天皇40穂6月(西暦254年9月)・日代の宮(桜井市)出発 ⇒

10月7日(西暦254年11月20日)・伊勢 ⇒ 磯の宮(伊勢市磯町、磯神社) ⇒ 裾野⇒焼津野 ⇒ 草薙 ⇒ 足柄山 ⇒ 相模の小野 ⇒ 櫓の岳 ⇒

12月8日(西暦254年12月28日)・大磯 ⇒ 大山の北 ⇒ 大磯 ⇒ 上総 ⇒ アシ浦 ⇒ 勿来の浜 ⇒ カリ宮 ⇒ タケの湊 ⇒ 新治 ⇒ 筑波山 ⇒ 西南 ⇒ 酒折の宮 ⇒

41年1月28日(西暦255年1月15日)・相模の舘 ⇒ 吾妻森 ⇒ 大磯 ⇒ 川合の野 ⇒ 秩父山 ⇒

2月8日(西暦255年1月28日)・国巡り ⇒ 箱根のウスイの坂 ⇒ (東南を望みて) ⇒ 追分 ⇒ 信濃木曽路 ⇒ 美濃⇒

41年春(西暦255年2~3月)・尾張 ⇒ 至る神路 ⇒ 伊吹神 氷柱降らして⇒ 泉に冷えます 醒が井や ⇒ 尾張 ⇒ 伊勢の道 ⇒ 尾津の一松(三重県桑名市) ⇒ 三重村 ⇒ 能褒野

スス暦、アスス暦と考古学の年代には相関関係がありますか?(ホツマ読者より)

スス暦の初年は紀元前536年であり、アスス暦の終焉は紀元262年の古墳時代になる。そして、この間の紀元前6世紀~紀元3世紀は、日本の暗黒史の年代でありホツマツタヱが照らしていた。

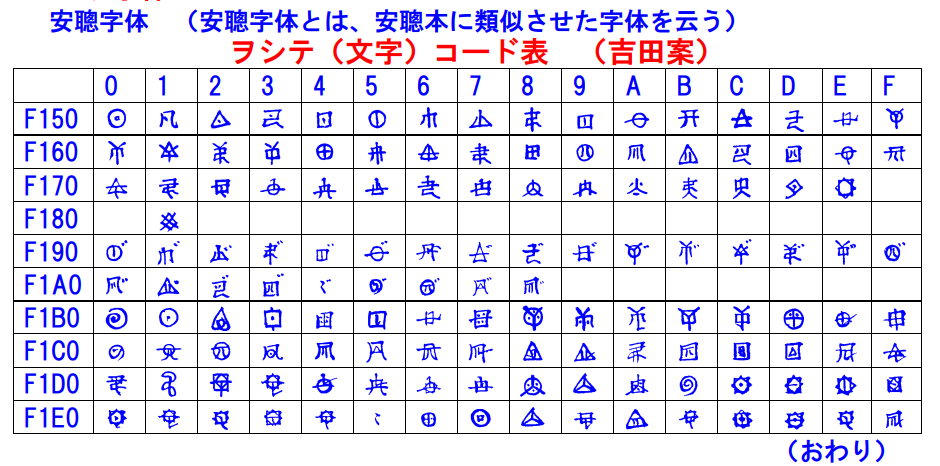

ホツマツタヱの文章は神代文字ですが、パソコンで書けるソフトはありますか?(ホツマ読者より)

安聡字体用フォント

ホツマツタヱ文献に書かれている安聡字体(似)をパソコン用フォントに置き換え揃えております。

フトマニ用フォント

フトマニ図に書かれている字体をパソコン用フォントに置き換え揃えております。

当「ホツマツタヱ暦学講座」の評価は、良いですか? また、どのような点が評価されているでしょうか?(ホツマ読者より)

神武天皇元年は、西暦660年とされておりますが、日本書紀が編纂された養老4年(720年)頃に西暦年代が判明していたでしょうか(ホツマ読者より)

このように、西洋の情報が渡来する前は、遣隋使、遣唐使が当時の近代的な情報をシナ(支那)より入手していた。そして、神武天皇等の年代はシナ(支那)の王朝の年代と対比されていたことが判明する。

ホツマツタヱは、江戸時代に写本されているため、歴史性を疑問視されております。ホツマツタヱ40アヤの読み下しで判明する時代考証を教えて下さい。

時代考証

1、不知火 ホツマツタヱの写本は、天安永4年(1775年)のものが最新である。古事記は712年、日本書紀は720年の編纂である。この三書について、自然現象である不知火の記述を見ると、「ホツマツタエは、あの火は何の火かと景行天皇が尋ねるが、知る者がないため「不知火」と名付けた」と記す。「古事記も景行天皇が見た火の正体を知る者がいなかったため、「不知火」と名付けた」と記する。それに対しすでに到着地が判明したとして、「日本書紀は、景行天皇が不知火国に到着した」と記していた。この記述より、ホツマツタエと、古事記(712年)の編纂時期が古く、また、日本書紀(720年)が遅い編纂であることが判明する。

2、八母音 奈良時代(710年)以前の日本語の母音は、「a」、「i」、「i」、「u」、「e」、「e」、「o」、「o」の八母音とのことである。一方、ホツマツタヱのヲシテでは、ア(a)、イ(i、yi)、ウ(u)、エ(e、ye)、オ(o)、ん(n)の同じく八母音である。そして、八母音より見てもホツマツタヱは、奈良時代(710年)以前の書物と云える。なお、ん(n)は、一説には、平安時代(794年)中期の出現とも云われる。

関連ウェブサイト

恩師 昭和の時代にホツマツタヱを再発見された松本善之助先生の本の抜粋

ホツマツタヱのご紹介

1、松本善之助とホツマツタヱの再発見

2、ホツマツタヱの製本構成

ホツマツタヱの表紙をめくると、

3、ホツマツタヱは偽書か

ホツマツタヱを偽書とする人より、彼らの意見を聞いて見た。

偽書説を唱える人が反論できない根拠

・1~28アヤらを編纂したクシミカタマらは古代資料を集め編纂したと記述していた。

・江戸時代の写本者和仁怙安聰は、写本の経緯を秀真政傳紀自序に残していた。

3、ホツマツタヱを解説し、古代を楽しむ方法の照会

・1アヤ解説(サンプル)

・奉納文、1~7アヤ (本文)解説

・20アヤ 解説

4、国立公文書館 デジタルアーカイブの紹介

ホツマツタヱの文字のPR

ホツマツタヱの解説

解説本のPR

ホツマの旅 五年のゆかりの地の記録

近代の解説と違うホツマ解説

オノコロ。語源はアメミオヤノココロであり、古代人は短縮し「オノコロ」と云た 富士山の噴火と天の原の遷都

富士山の最後の活発期噴火とアマテル神伊雑宮への宮遷し(遷都) ワカ姫は、アマテル神の実姉であり、和歌の達人の称号を賜った。その称号は、ワカ姫であった、

アマテル神の生涯の解説

箱根に残されたホツマの史跡 (アマテル神の長子オシヒトが神上がりされた神山)

イサナミ⇒ツキヨミ⇒子のモチタカは、四国~近畿~中部と活躍した。その名が伊吹山に残った。

初代大物主のオオナムチは国譲りで出雲より日隅に左遷された。その国は岩木山であった。

高千穂峰に降臨したニニキネ。その妃であった「コノハナサクヤ姫。

6代大物主のツミハは、現在、三島大社に祭られていた。

ホツマ暦解説のご紹介

初心者向

スス暦 2つの満月の再現 副題 簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書 新紀年の設立 解説図で説明するニニキネ尊、タケヒト(神武)天皇の頃の暦解説 スス暦

稲の伝来とイネの初見を比較したスス暦、アスス暦の年代と縄文、弥生、および、古墳時代 天照太神の初め 紀年で紀元前1000年、太陽暦で紀元前330年が起源だった スス暦、アスス暦

検証 ホツマツタヱ ホツマ暦 解読編 東京・赤坂ホツマ研究 イッコム ダウンロード可

販売およぴ査読募集 日の神(天照大御神)の誕生と新紀年の設立 メール受付中

神武天皇と2倍暦。現在、神武天皇は宮崎神宮に祭られているが、宮崎神宮の元宮は、ニニキネの高千穂宮であった。また、鹿児島神宮の元宮も高千穂宮であった。

神武天皇が生まれられた京都下鴨茂神社、その境内を南北に流れる瀬見の小川 神武天皇の生まれ地は宮崎でなく、 京都の下賀茂神社 または 滋賀の多賀大社であった

神武天皇の即位は、紀元前133年であった。その年代を大阪湾の古地図が証明した。 アスス暦、日本書紀暦が2倍暦と教えてくれた史実

日本書紀暦(2倍暦)では応神天皇は、仲哀天皇の子でなかった、意外!! 箸墓古墳の築造年は、ホツマツタヱ暦で解明できた

景行天皇が巡行された九州

ヤマトタケ 誕生の秘密とホツマ(国)討ち

ヤマトタケ ホツマ(国)討ち 西南へて至る 酒折の宮に (2)

ホツマツタヱ 編集時期を探る

ホツマツタヱ史学研究会

地球の温暖化の追求

2025年 夏至 太陽の北回帰線 往年(1879年)より+0.2254°北へ 地球に対する月の周回軌道の楕円率調査。小さいと温暖化する。(考察) 一年で一番日の出が遅い日

一年で一番日の出が遅い日は正月4日であった。この日を俗に「底」と云うらしい。

受け付けております。2件のメールアドレスよりご気軽にどうそ゛!!

ヤフーメールアドレス : woshite@ymail.ne.jp

最後まで ご愛読して戴き ありがとう ごさいました。

ホツマツタヱの暦のご紹介

アスス暦と2倍暦

日本書紀暦と2倍暦

アスス暦と新皇正統記と2倍暦の終焉

日本書紀と新皇正統記の暦日と歳データ区分

まとめ

ホツマ暦、日本書紀暦の解説

2、条件

日本の古代史新年表

紀年の年代(黒線)と新古代史年代との比較

ご質問_1

ご質問_2

返答、日本人もビックリ

ご質問_3

返答(自然科学との検証結果) 相関性については、アスス暦の11個の望(満月)の記述を二つの方法で検証しております。その結果、二つの方法においても経過日数を2分の1(1倍暦、太陽暦、西暦、)での満月の再現率が最も高かった。

ご質問_4

ご質問_5

返答 箸墓古墳の主の倭迹迹日百襲媛命に対し卑弥呼は93年も後世の人だった !!

ご質問_6

返答 ヤマトタケは、奈良の日代の宮を9月に出発され、翌年の春に「能褒野」で亡くなるまで約7か月間、また、冬季の期間を御幸されておりました。そして、オトタチバナ姫が「走水の浜」に身投げしたのは、冬の嵐であったようです。当時のオトタチバナ姫は20歳、ヤマトタケの年齢は19歳でした。現在で云うオトタチバナ姫の「年上の姉」でした。その名残りが千葉の市原に「姉ヶ崎」の名を残しておりましたが、現在は駅名に「姉ヶ崎」が残されております。そして、ヤマトタケ、オトタチバナ姫の伝説は、ヤマトタケの全御幸の各地に宮、遺跡などで残されているのを確認できます。 追伸⇒ホツマツタヱ、日本書紀の原文の年代では、年齢を計算しますと40歳と39歳になるが、アマテル神は41歳で長男のヲシヒトに天日嗣され隠居されました。このことからもヤマトタケの当時の39歳は否定され、若かった19歳が正しいようである。

ご質問_7

返答 スス暦、アスス暦と考古学の年代が対比可能になりました。

ご質問_8

ヲシテ専用フォント

ご質問_9

返答 評価結果は不明です。 そこで、仮にホームページのリピーター数、または、率を評価基準とした場合に、一般的には「10%」と云われておりますが、当「ホツマツタヱ暦学講座」はリピーター率で、約50%~60%と思われます。これも近年のホツマツタヱブームのお陰と思います。また、これまで不明であった、古代の史実、年代が昨日のように、説明が出来ている点が評価されているかと思いますが、詳細な点は不明です。今後も、更に、ご覧頂けると幸甚です。

ご質問_10

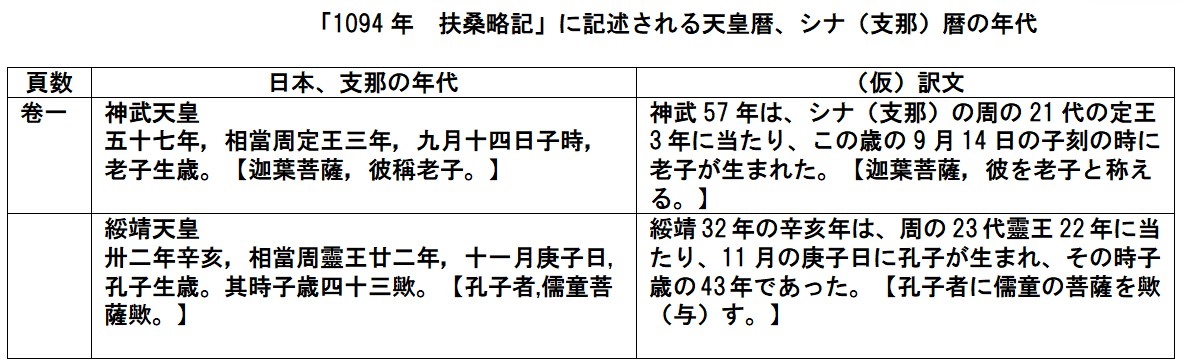

返答 西暦660年とする説は明治時代になってからの説と思われ、有名な説には、讖緯説(推古天皇9年(601年)から1260年遡った辛酉の年を即位紀年したとする説)などがある。そこで、国会図書館のデジタル資料より明治から飛鳥時代まで遡って調べると、1094年の扶桑略記には「神武57年は、シナ(支那)の周の21代の定王3年に当たり、この歳の9月14日の子刻の時に老子が生まれた。【迦葉菩薩,彼を老子と称える。】」と記述され、天皇暦がシナ(支那)暦と対比されていたことがわかる。

ご質問_11

ホツマツタヱ史学研究会、関連ホームページ

ご質問、ご意見