ホツマツタヱの基本は、ヲシテ(文字)です。

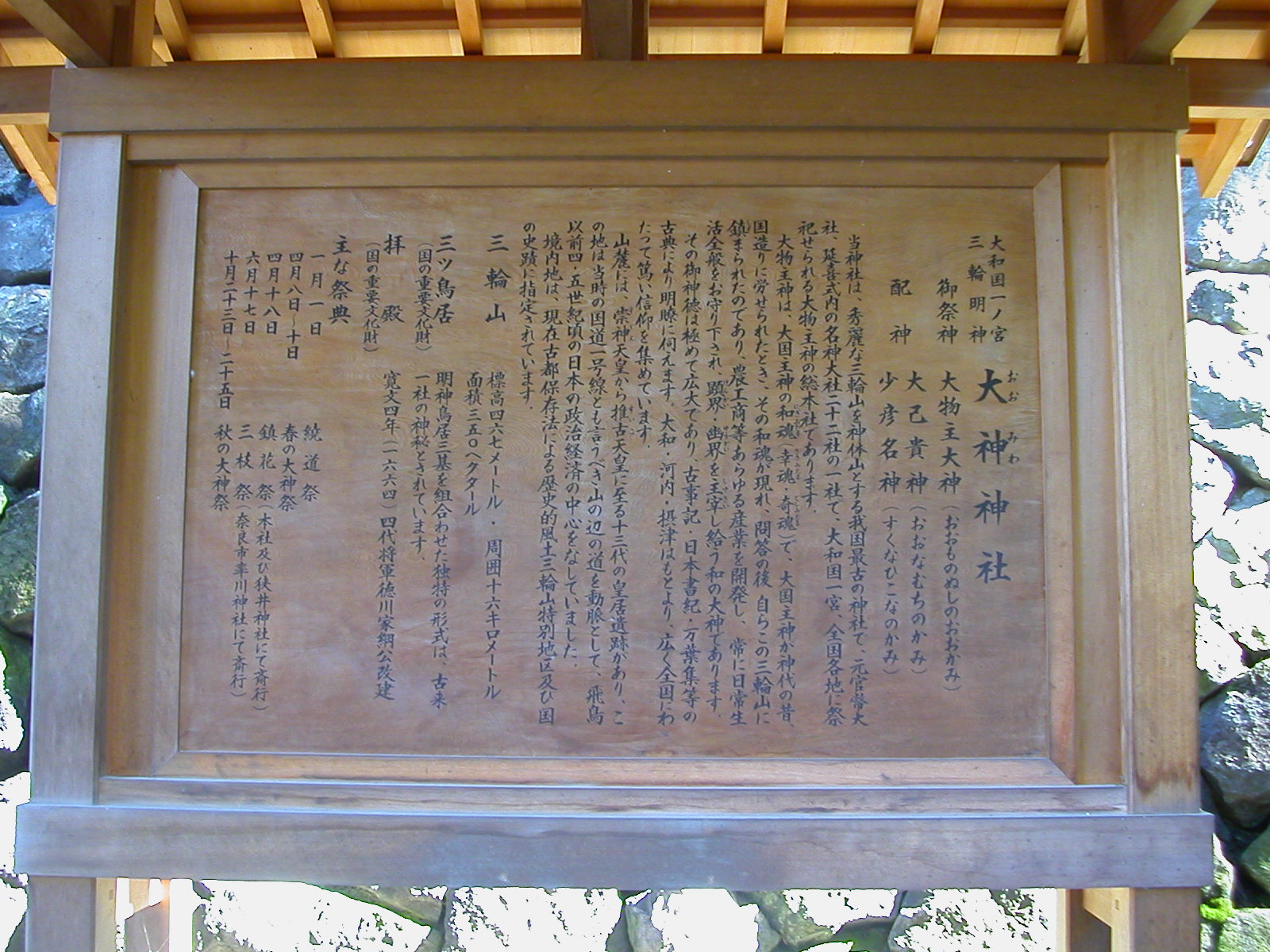

ホツマの世界 ホツマツタヱの基本は、ヲシテ(文字)です。 奈良県桜井市三輪に鎮座するホツマツタヱの前半を編纂したワニヒコ(クシミカタマ)が祭られていると云う神社(本人の撮影)

日本の最古の歴史的な古代文献と云えば、712年編纂の古事記、720年編纂の日本書紀などであった。だが、両書はいずれも漢文調の文体であり、日本人の感覚には多少の違和感があった。

そんな中、江戸時代中期には、漢文調の字体と違う「ヲシテ(文字)」で筆記された写本「ホツマツタヱ」 が、京都付近、愛媛当たりで細々と研究されていた。また、ホツマツタヱの文体は、五七調の長歌体で記され、全40アヤ(章)・10700行余の膨大な歴史文献書でもあった。また、溥泉においても「春日山紀(木版活版)」の中に、ホツマツタヱの一節が引用されていた。

特に、愛媛では小笠原家の三代において研究され、後に写本が国会図書館に寄贈されていた。また、その一部が世間に出回り、明治~昭和の歌人、佐佐木信綱も目にしていた。信綱の蔵書である竹柏園蔵書誌(厳松堂刊昭和四十四年刊)に「ホツマツタヱ」への思いが残されており、「故らに古傅を枉曲し難解の語を以て述べたるもの」。恐らく、信綱の目には、奇代のホツマツタヱと映ったようであった。信綱より手放されたホツマツタエは、その幾つかの手を経て昭和41年8月神田の古本屋で、松本善之助により再発見されるに至った。

これが、昭和の世に起こったホツマツタヱブームの原点であった。

そして、直近のホツマツタヱ史学研究会の30年の研究成果として、ホツマツタヱの「時代考証」の研究がある。文章を引用すると、古事記(712年)編纂と同時期か以前の編纂と云うことが、不知火の記述、また、8母音説の立証より判明して来た。

更に、ホツマツタヱは「偽書」と述べていた単行本「日本の偽書(2004年)」において、2019年に文庫版が発行されていた。その本の「文庫版あとがき」は、「ホツマツタヱは偽書」の言葉が消滅していた。これも偽書と云われたが、ホツマツタヱを約60年も研究して来たホツマ研究者の成果と思う。

ホツマツタヱ史学研究会 吉田六雄

1、概要

(1)、時代考証

(2)、偽書にされていたホツマツタヱ

(3)、偽書説の消滅

2、ヲシテ

3、ホツマツタヱの意味

言語説

伝承説

4、ホツマツタヱの内容

5、アヤ目次

6. 創成にホツマを支えた研究会

『ホツマツタヱ』は、松本善之助により1966年8月、神田古書店で『ホツマツタヱ』3アヤ(章)分(小笠原長武、奉呈本)が発見され、世間に知られ始めた。

更に、松本氏は残りのホツマツタヱ・アヤ発見に努力され、1967年には明治33年(1900年)頃の写本である愛媛の小笠原長弘本(全巻)を宇和島市の小笠原家で見せられた。

1992年に天安永四歳キシト(1775年)写本(漢訳文付)の和仁估安聡本(全巻)が滋賀県高島市より発見されるに至った。

同文献は、約10万文字、1万行のヲシテ で筆記され、年代的には神代~景行天皇までの御世になるが、内容的には、漢文で書かれた『古事記』・『日本書紀』よりも内容が豊富であった。

また、これまでアスス暦、日本書紀らの年代は解読されても紀年域をでなかったが、本文献の古代のスス暦、上代のアスス暦の暦日を調べると、元の暦日よりスス暦は太陽暦、アスス暦は太陰太陽暦が隠れていることが判明した。更に、スス暦の暦法と太陽暦との変換式により西暦に対応する新古代史年表の作成が可能となった。

この結果、ホツマツタヱは記紀と比較しても遜色なく、寧ろ有益な文献であった。

ヲシテ文体より見た文献としては、他にミカサフミ、フトマニのニ書がある。また、江戸時代の安永8年版と安永9年には、溥泉により二種類の版本『春日山紀』が編纂され、ホツマツタヱヲシテ文章が、40アヤの各所からの引用されていた。

なお、ホツマツタヱ』の成立時期は不詳であるが、不知火が現れた時の文章を査証すると、記紀成立の712年、720年以前の成立となる。また、ホツマツタヱの天皇の諡号は和風である。それに対し記紀では和風諡号と漢風諡号が併記されており、一説には藤原仲麻呂が約760年頃までに付与した(論文引用)とも云われる。このことからも、ホツマツタヱの成立は、約712年頃以前が有力となる。

(1)、時代考証

1、不知火 ホツマツタヱの写本は、天安永4年(1775年)のものが最新である。古事記は712年、日本書紀は720年の編纂である。この三書について、自然現象である不知火の記述を見ると、

「ホツマツタエは、あの火は何の火かと景行天皇が尋ねるが、知る者がないため「不知火」と名付けた」と記す。

「古事記も景行天皇が見た火の正体を知る者がいなかったため、「不知火」と名付けた」と記する。

それに対しすでに到着地が判明したとして、「日本書紀は、景行天皇が不知火国に到着した」と記していた。

この記述より、ホツマツタエと、古事記(712年)の編纂時期が古く、また、日本書紀(720年)が遅い編纂であることが判明する[8]。

2、八母音 奈良時代(710年)以前の日本語の母音は、「a」、「i」、「ï」、「u」、「e」、「ë」、「o」、「ö」の八母音とのことである。

一方、ホツマツタヱのヲシテでは、ア(a)、イ(i、yi)、ウ(u)、エ(e、ye)、オ(o)、ん(n)の同じく八母音である。

そして、八母音より見てもホツマツタヱは、奈良時代(710年)以前の書物と云える。なお、ん(n)は、一説には、平安時代(794年)中期の出現とも云われる。

(2)、偽書にされていたホツマツタヱ

『日本の偽書(単行本2004年1月)』の中で、「佐佐木信綱に偽書として一蹴されてしまった」と記述されるが、藤原、千葉氏とも信綱の蔵書である「竹柏園蔵書誌(厳松堂刊昭和44年刊)の存在を知らなかった。その書には、「故らに古傅を枉曲し難解の語を以て述べたるもの」と記述され、偽書以前の問題として、ホツマツタヱのヲシテ文を理解が出来なかったようである。

(3)、偽書説の消滅

藤原明氏は『日本の偽書(単行本2004年1月)』の中で、「『秀真伝』は、偽書以外の何物でもない」と断じている。

2019年に否定論者から肯定論者に変わった本として、藤原明氏の『日本の偽書(文庫版2019年1月)』がある。文庫版の「あとがき」の文中より、ホツマツタヱを「偽書」とする記述が消えていた。また、吉田唯の「神代文字の思想 ホツマ文献を読み解く(20018年)」の「あとがき」を引用し「本書の最大の目的は、ホツマ文献を筆頭とした神代文字文献研究を思想史研究の土俵にあげることである。」と「野心的な抱負が語られている。」と肯定していた。

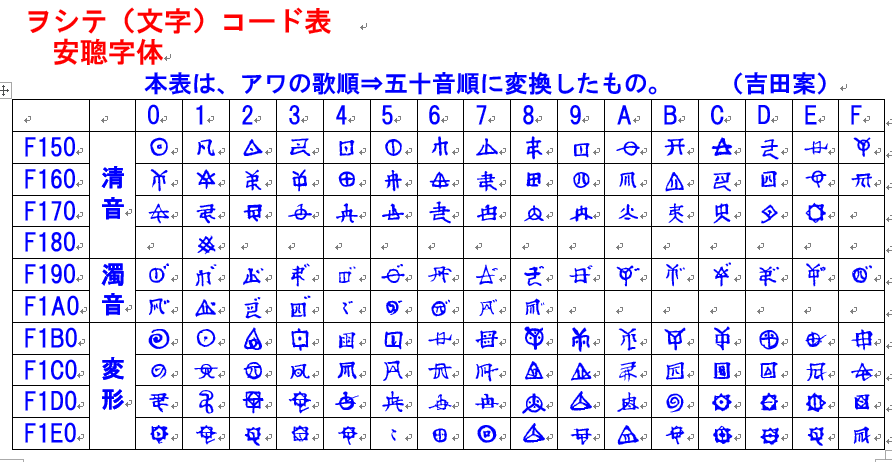

ホツマツタヱ、ミカサフミ、フトマニを記述された文字をヲシテと云う。表の字体は、安聰本ホツマツタヱのヲシテを模写して作成したヲシテ擬似体である。

言語説(ホツマツタヱ)

『ホ』は、国常立の八子の御子の一人であるホ君(クニサツチ)を起源しており、

『ツ』は、数助詞の「個」、一国の意味。

『マ』は間の意味である。そして、複合の

『ツマ』は、「端」であり、

『ホツマ』とはホの国の端と記述され、国の大きさを著した語句であった。

日本書紀には「シワカミ(磯輪上)のホツマ国」の記述があり、ホツマ国は関東から日高見までの大きな国であった。

『ツタヱ』は、言い伝え、伝説の意味の「伝」である。

伝承説(ホツマツタヱ) ホツマツタヱの読み下しと伝承説(ホの皇子説)

2024年3月25日~2024年3月28日に、伝承説(ホの皇子説)として、ホツマツタヱの意味を下記のように発表しております。

伝承説(ホの皇子説)

クニトコタチ神の八人(ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ)のクニサツチの皇子の内、『ホ』の皇子が建国した『ホツ(の)マ』国が隆盛し、自らの祖先神、天皇の世の史実をヲシテ(文字)で『伝』えた古文献が『ホツマツタヱ』と云われる。そのこと示すようにホツマツタヱ4アヤ3には、『昔この 国常立の 八降り子 木草お苞の 秀真国』と記述され、トの国(常世国)、ホの国(秀真国)、ヒの国(日高見)が見える。

隆起

当初は、ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メの国が建国されたが、ホの国以外は衰退しホツマ国の一部となったとの意味を含む。他に、ホツマツタヱに「トの教え」などが記述されているため、一般的には、トのクニサツチが建国した国との考えられている。

「ホツマツタヱ」は、1アヤから28アヤまでを「クシミカタマ」、29アヤから40アヤまでを「オホタタネコ」(大田田根子)が編纂する。そして、アメツチの始まりから、神代、そして初代スメラギ(天皇)のカンヤマトイハワレヒコ(神武天皇)を経て12代のヲシロワケ(景行天皇)までを記述していた。

ホツマツタヱに記述される年代は、初代アマカミのクニトコタチ~アマカミのアマテル神の間は不明であるが、その後のスス暦、アスス暦、日本書紀暦を解読すると、アマテル神の生まれは紀元前330年頃、タケヒトのスメラギ(天皇)は紀元前133年に即位、タリヒコのスメラギ(天皇)の55年(後述を参照)は紀元262年であることが立証される。

また、「ホツマツタヱ」には、文化的な面が記述され、和歌の成立、アワ歌と48音の基本音、スメラギ(天皇)の成立、結婚、イミナの謂れ、禊法、食事、枕詞の意味、刑罰法、シラヒト。コクミの乱、三種の神器(玉・鏡・剣)、トのヲシテ、国号の変遷、乗馬法、鳥居、暦法、ヤマト打ち(神武東遷)、天皇の変遷、ツツ歌などの意味などが記述されている。

(後述)

タリヒコのスメラギ(天皇)の初年は、ホツマツタヱには記述されてない。だが、全天皇の崩御年と初年の関係を調べて見ると、タリヒコのスメラギ(景行天皇)の初年は、ヰソサチ・前スメラギ(垂仁天皇)の崩御年の翌年であることが判明する。そして、ヤマトタケが21ヶ月で生まれたことも立証された。

ホツマツタヱ(和仁估安聡本)の目次(本来はヲシテであるが、漢訳文とした。)

天の巻

コトノベのアヤ (奉呈文)

1.東西の名と穂虫去るアヤ

2.天七代、床御酒のアヤ

3.一姫三男生む殿のアヤ

4.日の神の瑞御名のアヤ

5.和歌の枕言葉のアヤ

6.日の神十二后のアヤ

7.遺し文サガお絶つアヤ

8.魂返しハタレ撃つアヤ

9.ヤクモ撃ち琴つくるアヤ

10.鹿島断ちツリタイのアヤ

11.三種神器譲り、御受けのアヤ

12.アキツ姫、天が児のアヤ

13.ワカ彦、伊勢、鈴鹿のアヤ

14.世継ぎ告る祝詞のアヤ

15.御食、万、生成のアヤ

16.胎み慎しむ帯のアヤ

地の巻

17.神鏡八咫の名のアヤ

18.オノコロとまじなふのアヤ

19.ノリノリヒトヌキマのアヤ

20.皇御孫十種神宝得るアヤ

21.宮造り法の制定のアヤ

22.オキツヒコ火水のアヤ

23.御衣定め剱名のアヤ

24.コヱ国ハラミ山のアヤ

25.ヒコ命鉤を得るのアヤ

26.ウガヤ葵桂のアヤ

27.御祖神船魂のアヤ

28.君臣遺し法のアヤ

人の巻

29.神武大和討ちのアヤ

30.天君、都鳥のアヤ

31.ナオリ神ミワ神のアヤ

32.富士と淡海瑞のアヤ

33.神崇め疫病治すアヤ

34.ミマキの御世任那のアヤ

35.ヒボコ来る角力のアヤ

36.ヤマト姫、神鎮むアヤ

37.鶏合せ、橘のアヤ

38.ヒシロの世、クマソ撃つアヤ

39.ホツマ撃ち、つず歌のアヤ

40.アツタ神、世をいなむアヤ

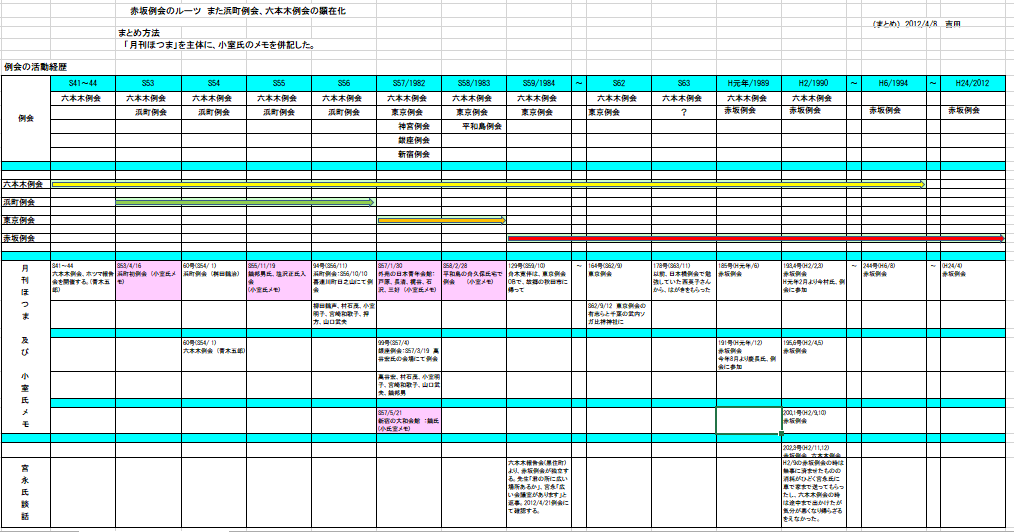

•六本木例会(故青木五郎氏、故増尾彦太郎氏、故安岡正篤氏、他)

•日本橋浜町研究会(故柳田鶴声氏、桝田鶴治氏、他)

•赤坂研究会(宮永光雄氏、他)

特に、漢学者の故安岡正篤氏は、3年間(注)に渡り松本善之助氏を物心両面より支援され、研究成果を六本木例会らで拝聴されたと云う。(故松本宅にて、平成7年8月16日に善之助氏本人よりに拝聴する。その日は、先生も機嫌よく、肩を揉んで差し上げた。) 赤坂例会のルーツ また浜町例会、六本木例会のご紹介

全国のホツマ研究会のルーツ

•大阪研究会(故橋本郷見氏、他)

•仙台研究会(故橋本敬三氏、他)

•名古屋研究会(皿井寿子、他)

•安房研究会(御子神徳致氏、他)

•和光研究会(故小笠原伊勢義氏、他)

(注)3年間の蟄居生活 故・松本先生は、ホツマツタヱを手にされてから 月刊誌の発行を停止されて3年間のホツマの研究に没頭されたとお聞きしております。その後の研究の成果は、月刊「ほつま」初号(昭和49年2月)~ 最終号・249号(平成6年9月)などに詳しく掲載されております。

関連ウェブサイト

恩師 昭和の時代にホツマツタヱを再発見された松本善之助先生の本の抜粋

ホツマツタヱのご紹介

1、松本善之助とホツマツタヱの再発見

2、ホツマツタヱの製本構成

ホツマツタヱの表紙をめくると、

3、ホツマツタヱは偽書か

ホツマツタヱを偽書とする人より、彼らの意見を聞いて見た。

偽書説を唱える人が反論できない根拠

・1~28アヤらを編纂したクシミカタマらは古代資料を集め編纂したと記述していた。

・江戸時代の写本者和仁怙安聰は、写本の経緯を秀真政傳紀自序に残していた。

3、ホツマツタヱを解説し、古代を楽しむ方法の照会

・1アヤ解説(サンプル)

・奉納文、1~7アヤ (本文)解説

・20アヤ 解説

4、国立公文書館 デジタルアーカイブの紹介

ホツマツタヱの文字のPR

解説本のPR

ホツマの旅 五年のゆかりの地の記録

近代の解説と違うホツマ解説

オノコロ。語源はアメミオヤノココロであり、古代人は短縮し「オノコロ」と云た 富士山の噴火と天の原の遷都

富士山の最後の活発期噴火とアマテル神伊雑宮への宮遷し(遷都) ワカ姫は、アマテル神の実姉であり、和歌の達人の称号を賜った。その称号は、ワカ姫であった、

アマテル神の生涯の解説

箱根に残されたホツマの史跡 (アマテル神の長子オシヒトが神上がりされた神山)

イサナミ⇒ツキヨミ⇒子のモチタカは、四国~近畿~中部と活躍した。その名が伊吹山に残った。

初代大物主のオオナムチは国譲りで出雲より日隅に左遷された。その国は岩木山であった。

高千穂峰に降臨したニニキネ。その妃であった「コノハナサクヤ姫。

6代大物主のツミハは、現在、三島大社に祭られていた。

ホツマ暦解説のご紹介

初心者向

スス暦 2つの満月の再現 副題 簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書 新紀年の設立 解説図で説明するニニキネ尊、タケヒト(神武)天皇の頃の暦解説 スス暦

稲の伝来とイネの初見を比較したスス暦、アスス暦の年代と縄文、弥生、および、古墳時代 天照太神の初め 紀年で紀元前1000年、太陽暦で紀元前330年が起源だった スス暦、アスス暦

検証 ホツマツタヱ ホツマ暦 解読編 東京・赤坂ホツマ研究 イッコム ダウンロード可

販売およぴ査読募集 日の神(天照大御神)の誕生と新紀年の設立 メール受付中

神武天皇と2倍暦。現在、神武天皇は宮崎神宮に祭られているが、宮崎神宮の元宮は、ニニキネの高千穂宮であった。また、鹿児島神宮の元宮も高千穂宮であった。

神武天皇が生まれられた京都下鴨茂神社、その境内を南北に流れる瀬見の小川 神武天皇の生まれ地は宮崎でなく、 京都の下賀茂神社 または 滋賀の多賀大社であった

神武天皇の即位は、紀元前133年であった。その年代を大阪湾の古地図が証明した。 アスス暦、日本書紀暦が2倍暦と教えてくれた史実

日本書紀暦(2倍暦)では応神天皇は、仲哀天皇の子でなかった、意外!! 箸墓古墳の築造年は、ホツマツタヱ暦で解明できた

景行天皇が巡行された九州

ヤマトタケ 誕生の秘密とホツマ(国)討ち

ヤマトタケ ホツマ(国)討ち 西南へて至る 酒折の宮に (2)

ホツマツタヱ 編集時期を探る

ホツマツタヱ史学研究会

地球の温暖化の追求

2025年 夏至 太陽の北回帰線 往年(1879年)より+0.2254°北へ 地球に対する月の周回軌道の楕円率調査。小さいと温暖化する。(考察) 一年で一番日の出が遅い日

一年で一番日の出が遅い日は正月4日であった。この日を俗に「底」と云うらしい。

受け付けております。2件のメールアドレスよりご気軽にどうそ゛!!

ヤフーメールアドレス : woshite@ymail.ne.jp

最後まで ご愛読して戴き ありがとう ごさいました。

ホツマツタヱ史学研究会、関連ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最下部をご覧下さい。

ホツマツタヱ ゆかりの地

大神神社 入口

ホツマツタヱ

ホツマツタヱ史学研究会

目 次

1、概要

2、ヲシテ

3、ホツマツタヱの意味

4、ホツマツタヱの内容

5、ホツマツタヱ40アヤ 目次

6. 創成にホツマを支えた研究会(氏名)

ホツマツタヱ史学研究会、関連ホームページ

ご質問、ご意見