古代富士山、最後の活発期の噴火

古代富士山の最後の活発期の噴火の火砕流で、西の湖が分断され本栖湖ができた。

・富士山の最後の活発期は紀元前300年前までになり、この噴火で本栖湖が半分埋まって、現在の湖の姿になった。また、ホツマツタヱには孝霊天皇の御世にハラミ山が五百年前噴火した記述があった。その年をホツマツタヱ暦のスス暦、アスス暦、日本書紀暦の解読暦(改善点 2→1倍化暦)の遡り暦に変換すると、紀元前435年~430年頃の噴火だったことが判明した。PDF原稿を見たい人は、クリックして下さい。 ハラミ山(富士山)の噴火(2014年1月)

ホツマツタヱ史学研究会 吉田六雄

平成26年1月22日 ブログ書始め

平成26年3月30日 原稿脱稿・追加

ホツマの世界

ハラミの山の 良き草も 焼け失せし

~最後の活発期の噴火がホツマに残されていた~

Ⅰ、あらすじ

ホツマツタヱの記述と富士山の噴火

孝霊天皇の25年~36年の間の記述に、「ハラミの山の 良き草も 五百年前に 焼け失せし」があります。この孝霊天皇の25年~36年を日本書紀年代に西暦に換算し、更に「ハラミの山の 良き草も 五百年前に 焼け失せし」を西暦の遡り年に計算しますと、紀元前755年~紀元前766年になり、神武天皇の初年の紀元前660年より古いことになります。このことは、年代的に本当のことでしょうか?

ホツマツタヱを研究して、今年で20年になりますが、やっと、ホツマツタヱのスス暦、アスス暦が太陽暦で論じられるようになり、西暦に変換できるようになりました。その計算された年表で、孝霊天皇の25年~36年を西暦に変換しますと、紀元67年~紀元72年になります。またハラミ山が噴火した五百年前は、紀元前430年~紀元前435年頃に計算されます。

またハラミ八湖が、ホツマツタヱに存在した記述がありますが、上の研究資料の年表より西暦年代を推定しますと、紀元前255年~紀元前257年のことになります。

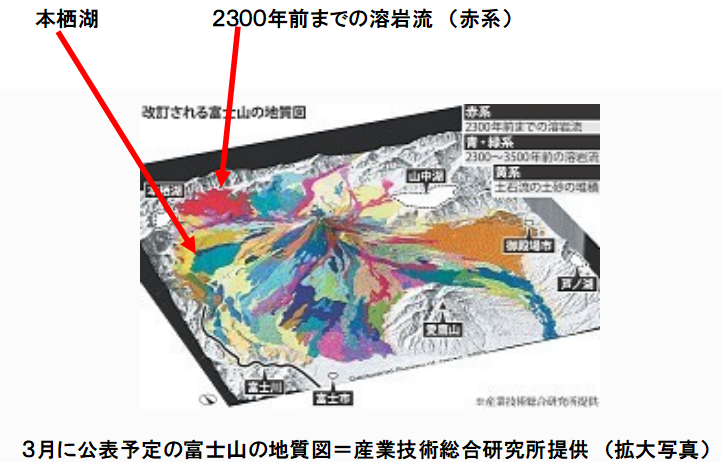

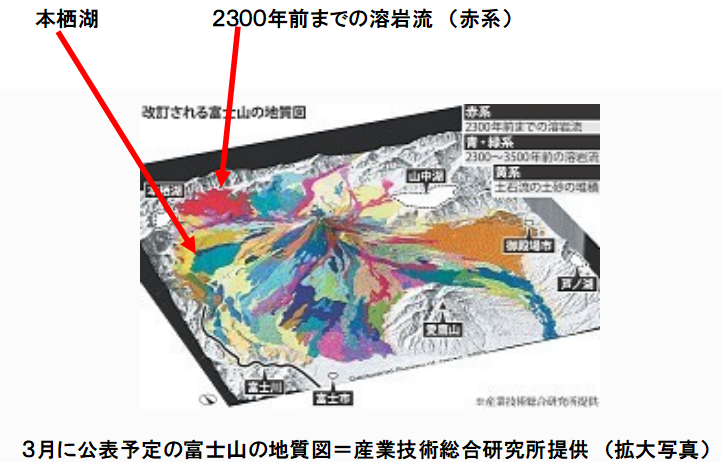

2014年2月26日の毎日新聞の報道によりますと、「産業技術総合研究所(茨城県つくば市)は3月に富士山の新たな地質図を公表する。改訂は46年ぶり。」とのことでした。この新富士山地質図を見ますと、最後の活発期だった時期は紀元前300年以前までの熔岩流を赤系で表示してありました。この赤系で表示される個所の代表地区は本栖湖であり、本栖湖の南東~東側が溶岩流で埋め尽くされていることを表示しておりました。

このように、「ハラミの山の 良き草も 五百年前に 焼け失せし」のホツマツタヱの記述は、漠然とした記述ですが、「富士山の最後の活発期の紀元前300年以前までの噴火をホツマに残していた」と太陽暦で計算できる所まで研究が進んできことが云えるようです。詳細は、下記の内容をご参照下さい。

ハラミ山の噴火と伊雑宮

ホツマツタヱの6文23~24には、アマテル神が「ハラミの宮」より「伊勢」に遷都された記述があります。また、近くの文章の6文23~24には、6文22に「二十二鈴 五百五枝ネナト弥生の望」とスス暦での年代の記述があります。この記述を西暦に換算しますと紀元前316年3月1日になります。すると、ハラミの宮より伊雑宮に遷都されたのは、紀元前316年のことと云えます。

6文23~24 (抜粋)

ヒノハヤヒコニ ヒノハヤヒコに

ミコトノリ ナンヂクニヱオ 勅り 汝国絵お

ウツスベシ ヤマトメクリテ 写すべし ヤマト巡りて

ミナヱガクキ ミハミヤコオ みな描く 君は都お

ウツサント オモイカネシテ 遷さんと オモイカネして

ツクラシム ナリテイサワニ 造らしむ 成りて伊雑に

ミヤウツシ ココニイマセハ 宮遷し

アマテル神が遷都された考察

アマテル神が生まれられたのは、スス暦の21鈴125枝31穂である。西暦では紀元前330年になります。だが、この頃は、すでに富士山の噴火期(紀元前300年以前)に入っており、心配された義父のトヨケ神は、母イサナミの故郷である日高見宮で帝王学を授けることを計画されたようです。そして、10年後の紀元前320年頃に、ハラミ山の新宮に帰られました。だが、富士山の噴火が治まらないため天成る道を心配されたアマテル神は、家臣のヒノハヤヒコ、オモイカネに勅りされて、伊勢の伊雑に都を造り紀元前316年に遷都されたのでした。

後に、アマテル神は、トヨケ神が神上がりされた丹後半島の朝日宮で神上がり(薨御)されます。

そして、次に、アマテル神を丹後半島より伊勢に連れて来られたのは、垂仁天皇の娘である倭姫命(紀元190年~紀元257年)であると云われます。伊勢神宮の創建時期は不明であるが、倭姫命の晩年の紀元230年~紀元250年頃と推測しても間違いないと思われる。

Ⅱ、富士山、富士五湖を旅する

七月は富士山の開山シーズンに入る。二、三年前のこと。梅雨明けの富士山のテレビ画像を見ていた家族が、ふと、「富士山に行ったことがない」と言い出しました。早速、週末を利用して横浜より出掛けました。アクセスは、横浜、愛川、道志、山中湖のルートです。昼頃には、山中湖畔に辿り着きました。湖畔をしばらく散歩しますと、案内版を発見しました。案内版には「文献より西暦864年の大噴火以降の富士五湖と山中湖の形成の経緯」について、次のように記載されておりました。その文の途中に、『この噴火以前に本栖湖は、すでに「せの湖」よりわかれていた』と読める記載を目にしました。だが、本栖湖の起源は記載されておりませんでした。この日より、本栖湖の起源が頭より離れなくなっておりました。

(一)富士五湖と山中湖の形成

山中湖の案内版を読み上げますと、「文献によると、西の「せの湖」・東の「宇宙湖(宇津湖)」があった。貞観6年(864年)の大噴火の青木原溶岩流によって、すでに本栖湖をわけていた「せの湖」は、西湖・精進湖にさらにわけられた。河口湖は一番古く、旧期溶岩時代からの大きな三日月の堰き止め湖であったと伝われる。

「宇宙湖(宇津湖)」は延歴19年(800年)の大噴火の溶岩流により、山中湖と忍野湖に分断され、忍野湖はその後(忍野八海として残る)して現在の山中湖だけとなる。このように、富士五湖は形成されたようです。

富士五湖の海抜高

山中湖 982m

河口湖 830m

西湖 902m (せの湖)

精進湖 902m (せの湖)

本栖湖 902m (せの湖)

筆者のコメント

富士五湖を海抜高さのデータより判断しますと、西湖、精進湖、本栖湖は、902mで繋がっていることがわかります。

Ⅲ、ホツマツタヱ

一、ハラミ八湖

(一)ホツマの記述内容

ホツマツタヱ(本)の24アヤ(紋)39,40には、大昔に、ハラミ山(現在の富士山)の周りに、ハラミ八湖と呼ばれる湖があったと記述しております。その八湖は、次の八湖です。

24アヤ(紋)39~40

ウミノナモ キハヤマナカト 湖の名も 東は山中(湖)と

キネハアス ネハカワクチト 東北はアス(ミ湖)北は河口(湖)と

ネツモトス ツハニシノウミ 北西本栖(湖) 西は西の湖

ツサキヨミ サハシビレウミ 西南清見(湖) 南はシビレ湖

キサハスド 東南は須津(湖 )

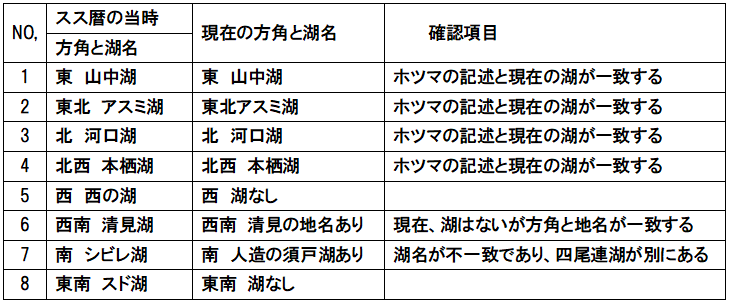

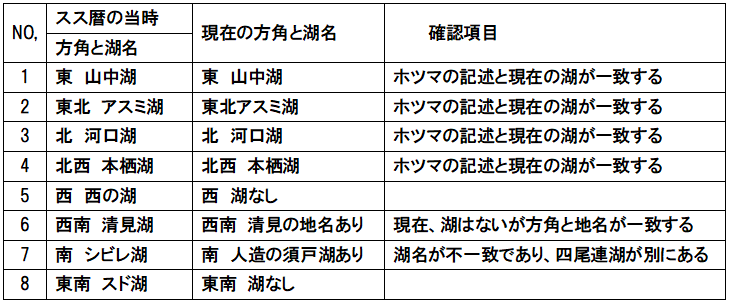

(二)ハラミ八湖を方角より検証する

①山中湖、アスミ湖、河口湖、本栖湖の四湖は、ホツマの記述の通り、方向と湖の名称が一致します。

②西にあるとされる西湖は、湖が見当たりません。

③西南の清見湖は、方角と地名が一致する地区に、キヨミの名が付く(旧)清水市清見があります。但し、その地区には、現在、湖がありません。

④南のシビレ湖の方角には、シビレ湖は存在しません。だが、四尾連湖と云う名前の湖が本栖湖の方角の市川大門にあります。だが、ホツマの記述の方向とは違っております。

⑤東南のスド湖の方角には、湖は存在しません。但し、南の方向に須戸湖と云う防災用の小さい人造湖が作られておりました。

詳細は「スス暦の当時と現在のハラミ八湖の比較表(表一)を御参照下さい。

スス暦の当時と現在のハラミ八湖の比較表 (表一)

(三)ハラミ八湖を地形より検証する

①ホツマの記述と現在の湖が一致する山中湖、アスミ湖、河口湖、本栖湖は、富士山の山麓と向かい側の山並みに囲まれた地区に、湖が点在するようです。各湖がある地形は概して表現しますと、富士山の外輪山の内側の盆地にあり、富士山よりの湧水が溜まり易い地区になっているようです。

②西の西湖は、富士山の西麓の朝霧高原付近と思われますが、特定できません。

なお、朝霧高原は溶岩流の地形であり、太平洋側の地形が低く、富士川、芝川の支流は土石流の土砂の堆積で水が溜まりにくい地形であり、湖の存続には不利な地のようです。

③西南の清見湖があったとされ地区は、富士山の西南で、(旧)清水市の清見潟と云う浜があります。また、三保ノ松原の北には石碑があり、「安閑天皇(在位期間534年~536年)の昔、湖があったことが記載されておりますが、その後の水位の後退で、湖が消滅した」と記載されておりました。

④南のシビレ湖があったと思われる富士市中里には、現在、須津湖と云う湖があります。だが、この地点の水位は約2mも低下していると云われており、そのため、地下より水をポンプで吸い上げて防災用の池(須津湖)を維持しているとお聞きしました。

⑤東南のスド湖は、富士山東南山麓と愛鷹山の北東山麓の溶岩流の地域になります。この地点は、裾野市須山付近になり、地図上で小さな湖が発見されましたので、裾野市役所富士山資料館に、湖、湧水の水源についてお問い合せしました。お聞きした内容は、「裾野市須山に水ヶ塚水源があり、昔は竹のパイプで須山地区に送られて、生活に使用していた」とのことでした。あと、「頼朝の井戸」のことをお聞きしました。「江戸時代は湧水でしたが水位が下がったため、井戸掘りした」とのことをお聞きしました。

二、ハラミ山の噴火

(一)ホツマの記述内容

32アヤ(紋)15,16には、 ハラミ山の良き草(チヨミ草)が、500年前に焼け失せし(恐らく噴火により喪失したと推定される)との記述があります。これが、ホツマツタヱに記述される唯一のハラミ山の噴火です。

32アヤ(紋)15,16

ハラミヤマノ ハラミの山の

ヨキクサモ ヰモトセマエニ 良き草も 五百年前に

ヤケウケシ 焼け失せし

三、スス暦、アスス暦の年代を西暦に変換する

この度、20年間の研究成果として、『古代暦法「スス暦」と長暦(暦)「アスス暦」の解説ガイド(以下、解説ガイドと呼ぶ場合もある)』」を発表した。この解説ガイドに記載した西暦年代への換算年表より、ハラミ八湖とハラミ山の噴火年代を推定することにしました。

(一)ハラミ八湖が存在していた西暦年代

ハラミ八湖は、24アヤ(紋)39,40に記述されており、スス暦の御世のことになります。この24アヤ(紋)39,40について、年代を推定するため、ホツマツタヱより検索しますと、①24アヤ(紋)6,7と②24アヤ(紋)91に年代が記述されておりました。その①の年代は、「時二十九鈴 五百の一枝 三十八(穂)如月 一日と 梅の花見の 御饗して」です。②の記述は、「政、ホツマに 整ひて 二万八千経て 三十鈴の 暦なす頃 国の名も 磯輪上ホツマ 遍くに」です。この①②項のスス暦の年代を、「解説ガイド」より西暦に換算しますと、①が紀元前257年、②が紀元前255年になります。

このことから、ハラミ八湖が記述されている24アヤ(紋)39,40の年代は、紀元前255年~紀元前257年頃に推定されました。

(二)ハラミ山 五百年前の噴火の西暦年代

ハラミ山の噴火の記述は、32アヤ(紋)15,16 のアスス暦の御世になり、また、孝霊天皇の御世になります。この32アヤ(紋)15,16 について、年代を推定するため、ホツマツタヱを検索しますと、①32アヤ(紋)9と②32アヤ(紋)15,16に年代が記述されておりました。①の年代は、孝霊天皇の「二十五年春 いつも 初十一(日)」です。②の記述は、「三十六年 初春十日に」です。この①②項のスス暦の年代を、西暦に換算しますと、①が紀元67年、②が紀元72年になります。そうすると、ハラミ山が噴火した五百年前は、紀元前430年~紀元前435年頃に推定されました。

Ⅳ、富士山の周辺の地質調査図

一、2300年前までの熔岩流で東湖畔を埋められた本栖湖

毎日新聞のニュースによりますと、「四十六年ぶりに、2014年3月富士山の周辺の地質図が改訂される」との報道をしておりました。今回の改訂のポイントは、「前回の未調査部の空白部分が補完された」ようです。そして、「新たな図では、最後の活発期だった紀元前300年以前までの熔岩流を赤系、紀元前300~紀元前500年までの熔岩流を青・緑系で描いてあり、どのように流れたかが分かる表示」になっておりました。

富士山:噴火の跡くっきり 46年ぶり地質図を改訂

http://mainichi.jp/feature/news/20140226k0000e040227000c.html 2014_3_13 コピー

毎日新聞 2014年02月26日 15時00分(最終更新 02月26日 15時38分)

この新富士山地質図で、熔岩流の流れを本栖湖に注目して見ました。なぜ、注目したかですが、それは、山中湖の案内版の一節に源がありました。『(前略)貞観6年(864年)の大噴火の青木原溶岩流によって、すでに本栖湖をわけていた「せの湖」は、西湖・精進湖にさらにわけられた。(後略)』と記載されており、「すでに本栖湖をわけていた」の記述より、貞観6年(864年)以前に本栖湖が、「せの湖」より分かれていたことでした。

筆者の疑問は、「今から何年前に、本栖湖が堰き止められたか?」でした。この本栖湖が富士山の熔岩流により堰き止められた年代が判明すると、ホツマツタヱにある「本栖湖を含めたハラミ八湖の存在した」記述と「ハラミ山の良き草(チヨミ草)が、500年前に焼け失せし」の記述が神話でなく、「現実にあったことをホツマツタヱが記述していた」ことを証明することになるからです。

前置きが長くなりましたが、毎日新聞の記事の新富士山地質図を眺めて見ました。そうしますと、富士山の溶岩流は本栖湖の南東より流れて、本栖湖の西側を残して東側の大半を埋めておりました。その時期は、富士山の活発期の紀元前300年以前までの熔岩流で埋められておりました。

二、ホツマのハラミ山の噴火は、富士山の活発期であった

上のように、ホツマツタヱの記述の「ハラミ山が噴火した五百年前」は、今から紀元前430年~紀元前435年頃であり、また、今回の新富士山地質図より判断し、富士山の活発期の紀元前300年以前の範囲内の噴火に重なり、富士山の有史上の活発期のハラミ山の噴火が、ホツマツタヱの記述に残されたようです。それも、「ハラミの山の 良き草も 五百年前に 焼け失せし」と、チヨミ草が「焼け失せし」の付けたしでありました。

Ⅴ、西暦に変換した年代のまとめ

上のように(1)ハラミ八湖の存在時期は紀元前255~2257年頃、(2)ハラミ山の噴火は紀元前430~紀元前435年頃、(3)本栖湖を堰き止めた熔岩流の流出は紀元前300年以前と西暦年代を説明してきました。この三つのできごとを古い年代順に並べ替えますと、(2)ハラミ山の噴火は紀元前430~紀元前435年頃、(3)本栖湖を堰き止めた熔岩流の流出は紀元前300年以前、(1)ハラミ八湖の存在時期は紀元前255~紀元前257年頃の順になります。この年代の順の説明は、自然の摂理である「噴火→熔岩流により本栖湖を堰き止め→本栖湖の発生→ハラミ八湖が存在した」ことを無理なく説明できるようです。

だが、年代の間隔が、噴火~本栖湖を堰き止めまでの間は、0年~約133年、また、本栖湖を堰き止め~ハラミ八湖の存在までの間は、約44年と離れ過ぎているため、一連の噴火によるものか、何回かの噴火によるものかは定かでなく、更なる検証が必要であると判断しました。詳細は、「ハラミ山の周辺のできごとの年代調査表(表二)」を参照下さい。

ハラミ山の周辺のできごとの年代調査表 (表二)

Ⅵ、ハラミ八湖が、現在ではハラミ四湖になった考察

ホツマツタヱには、ハラミ八湖の記述がありますが、現在では、四湖です。この理由は、新富士山地質図を見ますと説明が付くようです。消滅した西の湖、キヨミ湖、シビレ湖、スド湖があるハラミ山の西、西南、南、南東の地区は、土地が溶岩流か、土砂地のようです。その上に、ハラミ山の湧水で湖ができていたと推定されます。だが、溶岩流は水を溜めにくく(注記)、また、ハラミ山の伏流水である湧水が続いている間は良かったが、長い年月の地殻の変動などにより、水位が低下し、湧水が地下に潜ってしまった(現在の須津湖、須山の頼朝の井戸、清見にあった湖)ことが考えられます。このことは、2013年3月の東北大震災後の富士山の地震後に、河口湖の水位が約1.5mも低下したことからも云えるようです。また、縄文時代からの縄文海進の後退などにより、陸地の水位が低下(後退)したことなども考えられます。

一方、現存の山中湖、アスミ湖、河口湖、本栖湖を検証して見ますと、完全に溶岩流で湖が埋まってなく、寧ろ、溶岩流で埋めきれなかったため残った(注記)、また、ハラミ山と外輪山に囲まれた盆地状の所にできた湖のため、湧水が豊富であったため、現在までに、四湖が残った理由だったと考えられます。

(注記)湖の名称が付く水源地

富士山の北側(麓)に5湖が集中しておりました。他はありません。

富士山の周りの水源地

東麗(裾野・御殿場・小山町) 湧水リスト 17水源地

北麗(山梨県) 湧水リスト 10水源地、10池、5湖

西麗(富士・富士宮) 湧水リスト 39水源地、2池

南麗(沼津・清水町・長泉町) 湧水リスト 16水源地

三島 湧水リスト 13水源地

合計112水源 (95水源地 、12池、5湖)

(参考HP)

■富士山湧水マップホームページ

http://www.yuusui-map.jp/user/index.php

引用文献:産総研地質調査総合センターの富士山資料との対比

(以上)

ご質問、ご意見などを受け付けております。ご気軽にどうそ゛!!

ヤフーメールアドレス : woshite@ymail.ne.jp