神宝 ホツマツタヱ 秀真政傳紀の解説

目次

1、はじめに

秀真政傳紀の旧所有者

松本善之助とホツマツタヱの再発見と私

2000年8月松本先生のお宅にお邪魔し先生の肩をマッサージして差し上げました。

昨日のようですね。私は先生の最後の門弟です。

正統性の照会

和仁怙安聰本 秀真政傳紀自序

時代考証

1、不知火

2、八母音

2、概要

ホツマツタヱの表紙をめくると、

ホツマツタヱを偽書とする人より、彼らの意見を聞いて見た。

ホツマツタエに残されていた編纂の経緯

古代に著作されたホツマツタヱの検証方法と確定

具体的な偽書説を打破、粉砕したホツマツタヱ暦の研究とスス暦、アスス暦の解読結果の紹介

古代暦の解読と太陽暦と西暦年代の対比

日本書紀 望、満月の記述が皆無であった。

ホツマツタヱ スス暦、アスス暦とも、望、満月の記述があつた。

スス暦時代の2つの望(満月)の検証

天皇の薨御歳と2倍暦

アスス暦の満月の再現率

アスス暦の満月の再現率のバラツキ精度

アスス暦の満月の月相について、古天文学(斉藤国治・著に計算式あり)での検証

3、ホツマツタヱ 写本

ヲシテ文字とカナ文字対比PDF版の照会

4、ホツマツタヱとは、

ホツマツタヱの読み下しと伝承説(ホの皇子説)

5、ホツマツタヱ 1アヤ解説

吉田式、ホツマツタヱの勉強方法の照会

6、天之部 奉納文、1~7アヤ (本文)解説 および、20アヤ 解説

同 原文の勉強の仕方の照会

7、ヲシテ(文字)

パソコン用ヲシテ文字の照会

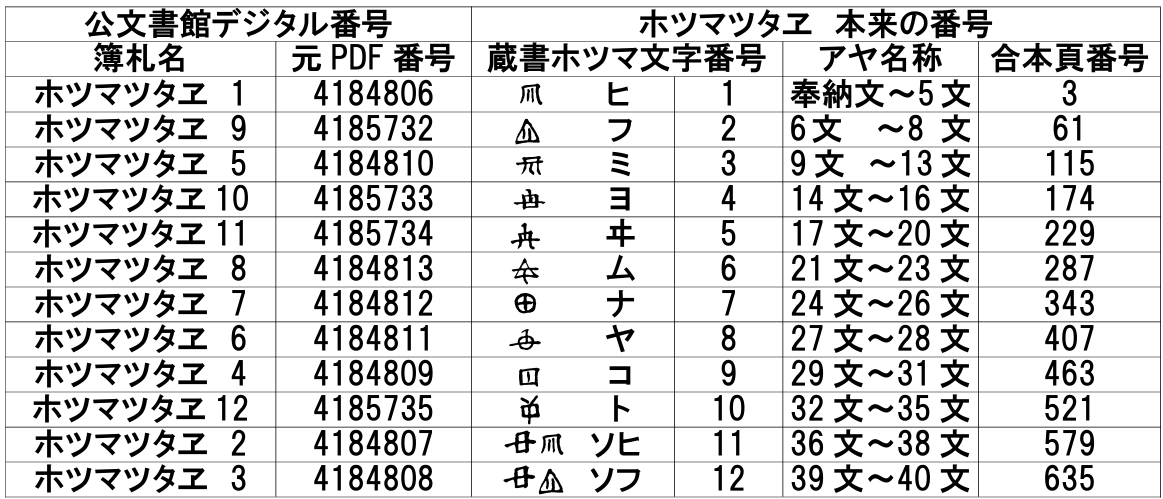

8、ホツマツタヱ全文 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ (吉田編集版)

1~40アヤと並べた吉田修正版の照会

9、スス暦

Ⅰ、スス暦の暦

Ⅱ、30年の研究結果より導いたホツマ暦と太陽暦と西暦との対比照会

1、スス暦時代の2つの望(満月)の検証

2、ゾロ(稲)、ニシノウミ 、ニハリ、馬、牛 、ワニフネらの年代の対比

10、アスス暦

Ⅰ、アスス暦の暦法

Ⅱ、アスス暦30年の研究結果より導いたホツマ暦と太陽暦と西暦との対比照会

神武東征、銅鐸、ヤマトタケらの年代を対比した。

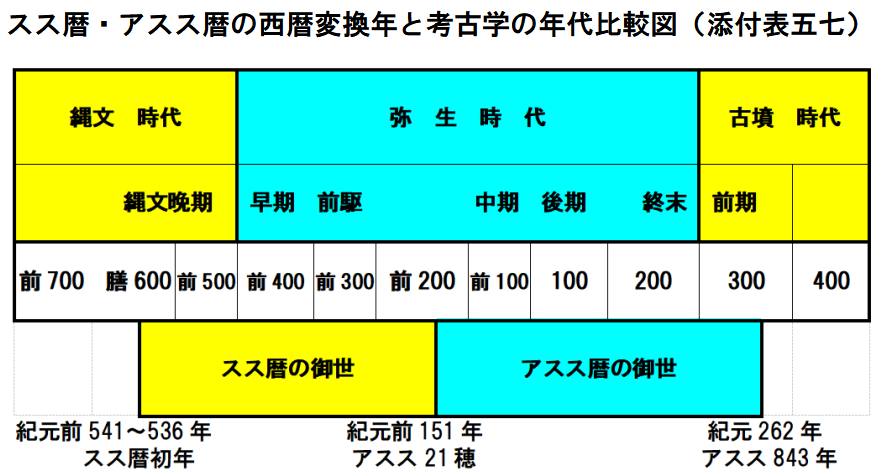

11、スス暦、アスス暦と考古学の年代が対比

スス暦の初年は紀元前536年であり、アスス暦の終焉は紀元262年の古墳時代になる。

12、ホツマツタヱ史学研究会、関連ホームページ

・簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書 新紀年の設立

・上級者向 日の神(天照大御神)の誕生と新紀年の設立

・他

13、伝承に纏わる史跡、名勝

・隠れた古代を見る 岩木山神社

・伝説の「コノハナサクヤ姫」を訪ねて

・伊吹山の由来の考察とモチタカ(イフキ神)

・三島大社のツミハと富士山の裾野に存在したハラの宮

・オノコロ。語源はアメミオヤノココロであり、古代人は短縮し「オノコロ」と云た

・富士山の最後の活発期噴火とアマテル神伊雑宮への宮遷し(遷都)

・アマテル神より「ワカ姫」の称号を授かったヒルコ姫

・アマテル神 天の原伝説と天の真名井伝説

・ホツマツタヱ暦とヤマトモモソ姫の生涯年代

ホツマツタヱ史学研究会(略称:ホツマ史学) 吉田六雄 1、はじめに

秀真政傳紀の旧所有者

佐佐木信綱(歌人・国文学者)が所有した秀真政傳紀は、彼の竹柏園文庫(所有印鑑あり)より手放され、その幾つかの手を経て神田の古本屋に売られていた。

松本善之助とホツマツタヱの再発見

現在のホツマツタヱブームの先駆けは、自由国民社の編集長をされていた松本善之助先生が、1966年8月に神田古書店でホツマツタヱの3アヤ分(小笠原長武、奉呈本)を発見され、氏の定期購読誌を「月刊ホツマ」に改訂され、また、漢学者の安岡正篤らの知古を得て、同年より東京六本木にてホツマ報告会(含む研究会)を開催したことより始まる。1967年にホツマツタヱ40アヤ全巻(小笠原長弘本)を発見。また、1992年5月に親本『秀眞政傳紀』(和仁估安聰自筆漢訳付)が発見された。

正統性の照会

26代継体天皇の生地「三尾神社」に納められていた神宝「秀眞政傳紀」

『江戸時代の1775年、天安永四歳キシト天明日に、「大物主櫛甕玉(クシミカタマ)命78世之穎孫・和仁怙安聰により写本、翻訳されて献上された』親本『秀眞政傳紀』(和仁估安聰自筆漢訳付)は、ホツマツタヱの最後の写本になる。また、ホツマツタヱが、古代より残されていた謂れを調べると、昭和の時代にホツマツタヱを再発見された松本善之助先生の本「秘められた日本古代史 ホツマツタヱ」の中にそのことが残れていた。そして、松本先生が目にされた本には、『秀真伝の第一頁の右肩に、「近江国高島郡産所村三尾神社神宝」と記述され、また、左側に 「秀真伝」と記述されていた。』とのことである。すると、ホツマツタヱが残されていた経緯は、三尾神社が大きく関係していそうであった。そこで、もう少し三尾神社のことを調べると、和仁怙安聰が写本した親本『秀眞政傳紀』の『和仁怙安聰本 秀真政傳紀自序 (譯文)』に、ホツマツタヱが残されていた経緯が書かれていた。

和仁怙安聰本 秀真政傳紀自序 (譯文) ( )内は、吉田の注記です。

抑、是の秀真傳紀(ホツマツタヱ)は、大物主和仁彦(ワニヒコ)・櫛甕玉(クシミカタマ_注_0)命親ら諸神の政務の留歌を集めて、一部璽紀(しるしふみ)となし、以て阿波宮に納め置きたるなり。人皇の御世(注_1)に及びては、天成神道(注_2)弥々全盛たり。然る後、儒経来朝(注_3)して以て政務に補佐をなす故、浪花の御世(注_4) に於いて聖主(注_5)の琥、世に顕わる所なり。然りといえども、速總別親王(注_6)、諱名道元尊は後に天成神道を廃することあらんかとおぽすにより親ら淡海の洲(今の滋賀県)、水尾の御所(注_7)に至りて博く天成神道を学び給う故、玄孫諱名彦太尊(注_8)は遂に天津日嗣の禅を受得し給う。

(注_0)和仁彦、櫛甕玉・・・ホツマツタヱの1アヤ~28アヤを編纂した。

(注_1)人皇の御世・・・初代神武天皇より初まる。

(注_2)天成神道・・・・天地神明に誓ってうそは言わない。

(注_3)儒経来朝・・・・506年の継体天皇の御世の513年に百済より五経博士が渡来。

(注_4)浪花の御世・・・354年、16代仁徳天皇(注_5)の御世。

(注_6)速總別親王・・・334年、15代応神天皇の皇子。

(注_7)水尾の御所・・・松本善之助先生の本「秘められた日本古代史 ホツマツタヱ」より抜粋すると、『第一頁の右肩に、「近江国高島郡産所村三尾神社神宝」とあり、左よりに 「秀真伝」とあり。

(注_8)玄孫諱名彦太尊・・・571年、26代継体天皇、男大迹王・応神天皇の5世孫、誕生は近江国三尾の地。

これ依って再び天成神道は世に行わる所となる故、蒼生(青人草、人民)皆居を安んず。而して后に仏経来りて以て世に行わるる故に頗る本政の道に異なることありといえども、天成神道未だ廃らざる故に障害無きなり。

而して後に天下乱れ宝そう南北時代、京都で新たに光明天皇・北朝・持明院統・を擁立したのに対抗して、京都を脱出した後醍醐天皇・南朝・大覚寺統・が吉野行宮に遷った建武3年(1337年)に別って既に将に天神地祇の御祭絶えなんとす。その謂われは、南帝には浪花聖主の例を以て専らに儒道を行い給う故、聖號世に顕わるといえども永く全からざるは天なるかな。

北朝においては臣各々天成中極の道を尋ね求めて以て之を行うことを為し給う故に又復宝その隆えまさんこと正に天壌とともに窮まることなかるべし。中極というは神璽 (注_9)の御書なり。則ちうるいね(稲)の本教なり。謂うは如何となれば天成神道はなお稲をもって寿を保っが如し。故に人これを食すれば則ち体中の心の柱を全うすることを為して以て永寿を得るなり。この故に神明は則ち本心を心の御柱に安置するなり。

(注_9)神璽・・・天子の位を示すしるし。)

昔、祖父予に謂って曰く、伏しておもんみば当世の人は移り易く、若しくはうがつらの隣の樹こ寄りかかりて共に枯るるが如きなり。未だ本土(よもつのくに)に帰ることを知ること能わざること此れ之をうかつくというなり。汝これを知るや。答えて、未だ解かざるなり。よって又曰く、是を例えぱ東の田にくろきびあり、西の田にあまきびあり、その中道に菟あり。その菟は西風に於ける則ち東のくろきびに寄りかかりてくろきびの茎にべを吸って以て花実を生じ、又東風に於ける則ち西のあまきびに寄りかかリてあまきびの茎にべを吸つて以て花実を生じ、遂に三草ともからみ枯るるなり。是れ中道にかきをっくる則ち菟これに絡む故三草共に全うするなり。

人心も亦移り変ることかくの如く、これをおそるを以て正に心中かきをっくるべし。

古に、辰旦(中国の異称)において赤縣神州の本主、玄圃積王神道を受得して民の糧を天に祈り則ち初めてくろきびを生じ、よって社にくろきびを供して神を祭り、叉あかこめを生じて以て万民を育つ。それより三皇五帝、天を継いで后によく神道を得、以て社くろきびを為して万民を育つ、この人は后しょく是なり。その后に月支国に於いて釈迦仏神道を阿蘭羅に受得して以て民を導くことを為し五拾餘歳、心身を尽して遂に本心を醐経王寿量品に安置しますなり。菟絡著人を以て例えば東くろきびの教を以てこれを誘い則ちその語味に耽りて以てくろきびの身にならんと欲し、亦西とうの教を以てこれを勧め則ちそのさとうの甘味を嗜著してさとうの身に化生することを願うこと斯の如くなり。

是は八紘(世界)の教に各々本土あるぴとを未だ悟らざるなり。予これを聴いてよりつらつら思んみれば、古天照大御神後世を鑑智し給い本心の宮を以て精奇城道宮と名付けて八紘申極の道を以て天孫尊に授け給う。以来百七拾餘万歳を歴て今に至りて宮の號彰われたり。であれば、これを導くに八紘中極の教を以てすれば則ち民心を安んじて以てきつな本土に帰することを悟るなり。その教典は諸家の秘書として今の所世に顕わるること未だ央ならず。故に予家秘の書を以て将に世に表わさんとす。たといこの身は民間に生まれて未だ天に仕うること得ざるといえどち、先祖の大物主命代々天孫尊に仕えて天恩を被りその胤統(たねのり)一子相承の秀真政治傳紀これを受獲する。

されば(我は)先祖の志を嗣ぎこれを翻訳なす為の故に三拾餘歳、諸国を巡り尋ねて漸く古語の本意を知るを得、これを撰篇なす為の故に亦拾歳になるまで昼夜心身を尽して以て漸く今、書紀満備の成るを得たり。然りといえども身の生質愚鈍にして未だ字性を学ぴ識ることを得ず。故に屡々宛字転倒の誤りあり。ねがわくは博学の人これを正し、且つ謹んで天上に申して告ぐ。古の神語のじ紋は蝕みにより数度これを写す時に璽のかける処ある故これを思慮し以てかける所を足してじ紋璽を具うる故、須らく神語と俗語とは継雑の文これあるべし。天より神明の勅語を知る人に命じて以て宜しくこれを改選なし給え。恐れながらこれを仰ぎ希うのみ。

天永四歳キシト天明日

大物主櫛甕玉命七拾拾八世之穎孫和仁怙安聰誠恐誠〇謹みて之を翻訳し恭しく以て

之を献上して敬い拝す。

時代考証

1、不知火

ホツマツタヱの写本は、天安永4年(1775年)のものが最新である。古事記は712年、日本書紀は720年の編纂である。この三書について、自然現象である不知火の記述を見ると、「ホツマツタエは、あの火は何の火かと景行天皇が尋ねるが、知る者がないため「不知火」と名付けた」と記す。「古事記も景行天皇が見た火の正体を知る者がいなかったため、「不知火」と名付けた」と記する。それに対しすでに到着地が判明したとして、「日本書紀は、景行天皇が不知火国に到着した」と記していた。この記述より、ホツマツタエと、古事記(712年)の編纂時期が古く、また、日本書紀(720年)が遅い編纂であることが判明する。

ホツマツタエ = 古事記(712年) < 時代考証 < 日本書紀(720年)

2、八母音

奈良時代(710年)以前の日本語の母音は、「a」、「i」、「i」、「u」、「e」、「e」、「o」、「o」の八母音とのことである。一方、ホツマツタヱのヲシテでは、ア(a)、イ(i、yi)、ウ(u)、エ(e、ye)、オ(o)、ん(n)の同じく八母音である。そして、八母音より見てもホツマツタヱは、奈良時代(710年)以前の書物と云える。なお、ん(n)は、一説には、平安時代(794年)中期の出現とも云われる。

注記

ホツマツタヱが現在と同じ5母音を使用していると思っている人がいる。古事記、日本書紀が8母音を使用しているため、当時の日本人は、8母音を使用していた筈だと云う学説に基づいて、ホツマツタヱは後世に作られた偽書であるとされていると聞く。たが、ホツマツタヱのヲシテを見ると、8母音である。

ホツマツタヱ 8母音を解説すると、

ホツマツタヱの母音は、ア行とヤ行に存在する。記述すると、

ア行 カナ表記 ローマ字表記

ア、イ、ウ、エ、オ a、 i、 u、 e、 o

ヤ行 カナ表記 ローマ字表記

ア、ヰ、ウ、ヱ、オ ya yi、yu、 ye、 yo

となり、ア行にア、イ、ウ、エ、オの5母音、また、ヤ行にヰ、ヱの2母音が存在する。

また、ん(n)も存在し、合計8母音であった。 因みに、ホツマツタヱのローマ字表記は、hotumatutaye または、hotsumatsutaye である。

2、概要

ホツマツタヱの表紙をめくると、

秀真政傳紀天之部一の初めに、和仁怙安聰が漢文で書いた「自序」文があり、次に、大鹿島命が書いた漢文「1アヤ~40アヤ」までの目次がある。次に、大鹿島命が「ホツマツタヱを述ぶ」を書いおり、文体としては右列にヲシテ文、左側列に漢字の訳文が書かれていた。そして、秀真政傳紀は天之部一~八(自序~16アヤ)、地之部一~八(自17アヤ~28アヤ)、および、人之部一~八(29アヤ~40アヤ)の24冊より構成されていた。

ホツマツタヱの編集者は、1アヤ~28アヤまではフキアエズ天君の臣であるクシミカタマ命、また、29アヤ~40アヤは、三輪の臣であるオオタタネコ命であった。

ここからは、二人がどのようにして、ホツマツタヱを編纂したかを分析して見た。

すると、本文の2、3、4、5アヤでは対話方式であり、家臣が臣らのカナサキ、ヲカシマ、アチヒコらに質問し、臣らが「神の教え、典」等を見られて回答されていた。そこで、文中の「神の教え、典」らを抜粋した。そして、1アヤ~28アヤまでにナナヤノシルシフミ(序-10)、ミカサフミ(序-21)、ホツマフミ(序-23)、フトマニ(3-9)、ミソキノフミ(5-2)、タマガヘシノフミ(8-96)、ススカノフミ(13-31)、ノリノフミ(19-b1)、ケタツホノフミ(24-89)、アメナルフミ(23-15)、ミハタノフミ(27-20)、カグノフミ(27-33)、および、ヨツキフミ(27-44、51)などの13個の「フミ」残されていた。

また、29アヤ~40アヤを見ると、カンタカラフミ(32-26)、タマガハノカンタカラフミ(32-26)、タケウチノフミ(38-84)が引用されていた。

松本善之助先生は、「ホツマツタヱ以前にも、多くの書物(フミ) の言葉84ヶ所、フダの言葉2ヶ所、ウタミの言葉7ヶ所があった。それは正に驚くべき事だ」との文章を残されていた。

このように、ホツマツタヱが書かれた経緯を調べて見ると、現在の編集作品に通じるものかあり、巷で云われている「江戸時代にホツマツタヱを安聡が偽作した。そのため、偽書としていた。」だが、前述のように、ホツマツタヱに書かれた経緯をホツマツタヱより見ても偽書でなかった。

ホツマツタヱを偽書とする人より、彼らの意見を聞いて見た。

彼らが述べる「偽書の定義」を引用すると、『歴史学でいう「偽書」とは「作者、制作年代を偽った文書』を云らしい。具体的な2つの事例を書くと次のようだ。

・江戸時代に偽作されたと考えられる文書。で古代史は研究できないと云う話です。

古代に著作されたものだ。と云うならまずそれを検証、確定させないとスタートにもたてないと云うことです。

・神話上の人物と考えられるもの。(神武天皇127歳)

ホツマツタエに残されていた編纂の経緯

現在に残る写本ホツマツタエを読むと、ホツマツタヱを写本者の和仁怙安聰が「和仁怙安聰本 秀真政傳紀自序」の記述文を残していた。その一行目を見ると、

『抑(そもそも)、是の秀真傳紀(ホツマツタヱ)は、大物主和仁彦・櫛甕玉命親(みずか)ら諸神の政務の留歌を集めて、一部璽紀(しるしふみ)となし、以て阿波宮に納め置きたるなり。』になる。

そこで璽紀(しるしふみ)を裏付けるように、ホツマツタヱの2、3、4、5アヤには、「家臣が臣らのカナサキ、ヲカシマ、アチヒコらに質問し、臣らが「神の教え、典」等を見られて回答されていた。その「神の教え、典」を抜粋すると、1アヤ~28アヤまでにナナヤノシルシフミ(序-10)、ミカサフミ(序-21)、ホツマフミ(序-23)、フトマニ(3-9)、ミソキノフミ(5-2)、タマガヘシノフミ(8-96)、ススカノフミ(13-31)、ノリノフミ(19-b1)、ケタツホノフミ(24-89)、アメナルフミ(23-15)、ミハタノフミ(27-20)、カグノフミ(27-33)、および、ヨツキフミ(27-44、51)などの13個の「フミ」が引用されていた。

また、29アヤ~40アヤでは、カンタカラフミ(32-26)、タマガハノカンタカラフミ(32-26)、タケウチノフミ(38-84)が引用されていた。

そして、この璽紀(しるしふみ)を纏めて、ホツマツタヱを編纂したことが、ホツマツタヱの28アヤ109~112に残されており、 「天鈴五十年 十月 ・・・・ 今年ワニヒコ 百の八(歳) ・・・・ 自ら記し この典を 社に置くは 五歳児の為か」 と記述されていた。この天鈴五十年十月を西暦に換算すると、紀元前136年(弥生時代)のことになる。 そして、江戸時代には、すでに編纂されたホツマツタヱが存在していたことになる。

この本に対し和仁古安聡(伊保勇之進)は、「江戸時代の安永4年(1775年)に写本した解釈するのが妥当な見解になる。

古代に著作されたホツマツタヱの検証方法と確定

ホツマツタヱを見ると古代に著作されたことが検証され、その検証結果の部分は璽紀(しるしふみ)の事例、および、ワニヒコが紀元前136年(弥生時代)に「自ら記し」とする文になる。また、和仁古安聡が江戸時代の安永4年(1775年)に写本したとする記述文を見ると、「(我は)先祖の志を嗣ぎこれを翻訳なす為の故に三拾餘歳、諸国を巡り尋ねて漸く古語の本意を知るを得、これを撰篇なす為の故に亦拾歳になるまで昼夜心身を尽して以て漸く今、書紀満備の成るを得たり。」と、ホツマツタヱ文の翻訳に30余年、また、古語の本意を知るために10年と昼夜心身を尽したと述べているところからもホツマツタヱが古代に編纂されたことが確定する。そして、私(吉田)がスス暦、アスス暦を検証、解読が完了するまでに約20年も経過したことは云うまでない。以上、このような検証、結果よりホツマツタヱは古代に著作されたことが確定された。

具体的な偽書説を打破、粉砕したホツマツタヱ暦の研究とスス暦、アスス暦の解読結果の紹介

私は統計学、品質管理の目を通して、ホツマツタエを読み下すことを研究方針とした。一般の人は、文節の解説から始めるが、私は他の人と違うホツマツタエ暦の研究から始めた。そして、歴史研究に投稿した初稿は、「暦法で考える欠史八代(2000/11)」からわかる通り暦の研究であり、ホツマツタエの研究による「古代暦の解読と太陽暦と西暦年代の対比」である。そして、スス暦、アスス暦を太陽暦に換算が可能になった段階で、奉納文~40アヤまでの解説について、スス暦、アスス暦と西暦年代を併記できるようになった。

結論から述べると、文節は「いくらでも偽作出来ても」、アスス暦の696年間に発生した11カ所の望(満月)を偽作することは不可能である。なぜなら、696年間について、誤差±1日で望(満月)を求めるためには、1日の精度を0.00000001日違えただけて、11個所の全ての満月を再現することは不可能であった。この様に、ホツマツタヱの暦日の記述を自然科学の暦法で計算し再現させることで「偽書説」を打破して来た。このため、私のスス暦、アスス暦の解読に約20年も経過した。

また、ホツマツタヱは、江戸時代に偽作されたとする説があるが、ホツマツタヱと日本書紀の暦日を比較すと、年月日が一致するものは「約55%」である。

もし、偽作としても、全文創作は大変である。そこで、日本書紀の暦日を引用したと仮定すると55%はあり得ず、引用するとしたら100%の引用が楽でろう。従って、ホツマツタヱが江戸時代に偽作されたとする説は、出版業界の商売道具にされた可能性が高い。

古代暦の解読と太陽暦と西暦年代の対比

日本書紀

全文を見ても、望、満月の記述は皆無であり、自然科学での検証が不可であった。

ホツマツタヱ

スス暦、アスス暦の二つの御世にも、望、満月の記述がある。

スス暦時代の2つの望(満月)の記述

6アヤ-22 トヨケ神が丹後半島の真名井で神上がりされる頃

(1) 22鈴505枝ネナト(ヱト番号10) 3月望

26アヤ-1 アマテル神の皇孫ニニキネがウツキネ(山幸彦)に日嗣する頃

(2) 36鈴34枝38穂(サアト・ヱト番号38) 3月望

検証結果

2つの満月は西暦で約92年間と離れているが、(1)月令15日と(2)16.3日の満月であった。その結果、ホツマツタヱの満月の記述は正しかった。

簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書

アマテル神の頃の満月を検証しました。下記のホームぺージよりご覧下さい。

初代神武天皇~16代仁徳天皇までは、百歳以上の天皇が多く、この頃の天皇の暦は、2倍暦と云われるが、根拠はありますか。

2倍暦の実証

初代神武天皇より33代推古天皇までの薨御歳の推移を調査しました。すると、指摘のように、1代~16代までの薨御歳を2分の1にすると、17代暦中天皇以降の1倍暦と同様の薨御歳が得られました。このことより、1代~16代までは、2倍暦であったことか判明します。

アスス暦

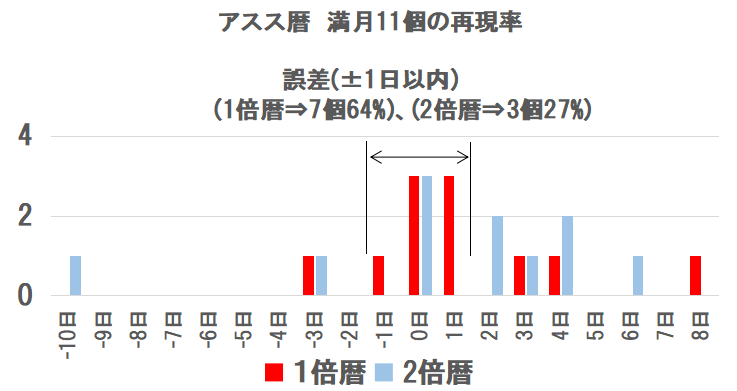

アスス暦には、アスス133年~アスス829年間の696年間に、11個の望(満月)の記述がある。三つの方法で検証した。

満月の再現率

11個の望(満月)の経過日数をオリジナル、2分1、3分の1、4分の1に算出し比較した。結果、満月の再現率は、2分1暦の場合が最大であった。

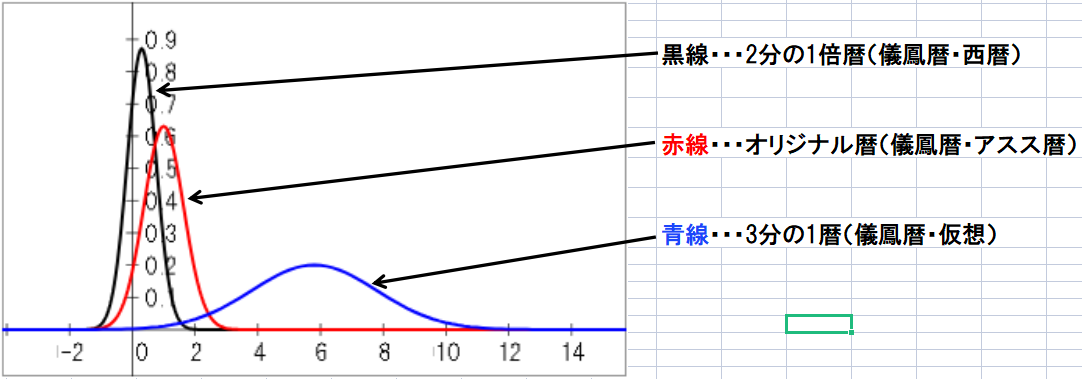

アスス暦の満月の再現率のバラツキ精度

11個の望(満月)の再現率の精度について、2分の1倍暦(黒線)、オリジナル暦、または、2倍暦(赤線)、3分の1倍暦(青線)の満月における誤差の分布を比較した。その結果、2分の1倍暦のバラツキ幅が最小であった。

黒線 2分の1倍暦の月相(儀鳳暦・西暦)

標準偏差 σ=0.458 ±3σ=月相 約2.8日以内

赤線 オリジナル、または、2倍暦(アスス)暦の月相(儀鳳暦・紀年)

標準偏差 σ=0.632 ±3σ=月相 約3.79日以内

青線 3分の1倍暦の月相(儀鳳暦・仮想)

標準偏差 σ=1.98 ±3σ=月相 約11.92日以内 単位;日数

アスス暦の満月の月相について、古天文学(斉藤国治・著に計算式あり)での検証

11個の満月に対し(1)アスス暦(2倍暦、オリジナル暦、紀年・西暦)、(2)新古代史年表(1倍暦、2分1暦、太陽暦・西暦)の月日を古天文学の月位置を計算するプログラムに代入し満月の再現率を計算した。結果、満月の再現率は、誤差±1日以内の再現率を見ると、(1)アスス暦(紀年・西暦)では約27%であった。それに対し(2)新古代史年表(太陽暦・西暦)は約64%で2倍の再現率であった。また、誤差±3日以内とすると、(1)約55%に対し(2)約82%が更に再現率が高くなった。

3、ホツマツタヱ 吉田_写本

ヲシテ文字とカナ文字対比PDF版の照会

写本のPDF版の公開

天之部

ホツマツタヱお述ぶ (序 奉呈文)

東西の名と穂虫去る文(1アヤ)

天七代床酒のアヤ (2アヤ)

一姫三男産む殿のアヤ(3アヤ)

日の神の瑞御名のアヤ(4アヤ)

和歌の枕詞のアヤ (5アヤ)

日の神十二妃のアヤ (6アヤ)

遺し書祥禍お立つアヤ(7アヤ)

魂返し ハタレ討つアヤ(8アヤ)

八雲打ち琴作るアヤ(9アヤ)

鹿島立ち 釣鯛のアヤ(10アヤ)

三種神宝譲り御受けのアヤ(11アヤ)

速開津姫天児のアヤ(12アヤ)

ワカヒコ伊勢鈴鹿のアヤ(13アヤ)

世継告る祝詞のアヤ(14アヤ)

御食、万成り初めのアヤ(15アヤ)

胎み慎む帯のアヤ(16アヤ)

地之部

神鏡八咫の名のアヤ(17アヤ)

自凝と呪ふのアヤ(18アヤ)

馭典一貫き間のアヤ(19アヤ)

皇御孫十種得るアヤ(20アヤ)

新治宮法定むアヤ(21アヤ)

22~40アヤまでは、現在、写本中です。

オキツヒコ火水土の祓ひ(22アヤ)

御衣定め剱名のアヤ(23アヤ)

コヱ国ハラミ山のアヤ(24アヤ)

彦尊鉤を得るのアヤ(25アヤ)

鵜萱草葵桂のアヤ(26アヤ)

御祖神船魂のアヤ(27アヤ)

君臣遺法のアヤ(28アヤ)

人之部

タケヒト大和討ちのアヤ(29アヤ)

天君都鳥のアヤ(30アヤ)

直り神三輪神のアヤ(31アヤ)

富士と淡海瑞のアヤ(32アヤ)

神崇め疫病治すアヤ(33アヤ)

御間城の御代任那のアヤ(34アヤ)

日槍来る角力のアヤ(35アヤ)

ヤマト姫神鎮むアヤ(36アヤ)

鶏合せ 橘のアヤ(37アヤ)

日代ロの代熊襲討つアヤ(38アヤ)

秀真国討ち 十九歌のアヤ(39アヤ)

熱田神世を辞むアヤ(40アヤ)

4、ホツマツタヱとは、 ホツマツタヱの読み下しと伝承説(ホの皇子説)

2024年3月25日~2024年3月28日に、伝承説(ホの皇子説)として、ホツマツタヱの意味を下記のように発表しております。

伝承説(ホの皇子説)

クニトコタチ神の八人(ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ)のクニサツチの皇子の内、『ホ』の皇子が建国した『ホツ(の)マ』国が隆盛し、自らの祖先神、天皇の世の史実をヲシテ(文字)で『伝』えた古文献が『ホツマツタヱ』と云われる。そのこと示すようにホツマツタヱ4アヤ3には、『昔この 国常立の 八降り子 木草お苞の 秀真国』と記述され、トの国(常世国)、ホの国(秀真国)、ヒの国(日高見)が見える。

隆起

当初は、ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メの国が建国されたが、ホの国以外は衰退しホツマ国の一部となったとの意味を含む。他に、ホツマツタヱに「トの教え」などが記述されているため、一般的には、トのクニサツチが建国した国との考えられている。

5、ホツマツタヱ 1アヤ解説

1アヤ 東西の名と穂虫去るアヤ

1アヤの解説に当たって

ホツマツタヱの編纂時の疑問点 アマテル神の姉である「幼名・ヒルコ姫」は、後に「出世名・ワカ姫」に改名されるが、1アヤ~9アヤまでの順序を見ると、「出世名・ワカ姫」の名が1アヤに記述され、「幼名・ヒルコ姫」の名が3アヤから記述されている。この順の書き換え時期を調べると、スス暦の25鈴の初代大物主のオオナムチ(クシヒコ)の頃になる。このことから、ホツマツタヱは、文学性を高めるため、25鈴以降に書き直されたと思われる。

はじめに この1アヤ(綾)は、ワカ(和歌)姫が、東西の名、穂虫などの謂われをカナサキの翁より習うアヤ(綾)になります。

そして、そのワカ(和歌)姫の名は、成長するに連れ、元のイミ名のヒルコ(姫)→称え名の下照姫→ワカ(和歌)姫へと変遷して行きます。

だが、歴史的に見ると、ワカ(和歌)姫の名の活躍は、元来は9アヤ(綾)以降と出来事と思われ、それが1アヤ(綾)に記述されております。また、年代的に見ても、25鈴(紀元前290年)以後の出来事です。なぜ、1アヤ(綾)に記述されたのでしょうか。

なぜ、このような推測が成り立つかと云いますと、ヒルコ(姫)からの名の変遷を見ますと、1アヤ、9アヤに大人名のヒルコ(姫)書かれてます。それに対し幼名のヒルコ姫の名が、2~8アヤと遅いアヤに書かれております。詳細は、下図を参照方。 このことからもわかるように、和歌の歌人としてアマテル神より賜われたワカ(和歌)姫の名を、ホツマツタヱの前面に立てて、ホツマツタヱを編纂しようとしたクシミカタマの思いが、1アヤ(綾)になり、「それ和歌は ワカ(和歌)姫の神」の記述に繋がったと思われます。

更に、1アヤ(綾)には、ヒルコ(昼子)姫より遅く生まれた、弟のワカヒト(オン神)の食事と年齢や末の弟のハナキネが、ワカ(和歌)姫から和歌を教えてもらう場面が記述されており、このことは、明らかに、後世に編纂されたことを示していると思います。 また、奇しくも、9アヤ(綾)は出雲でクシキネ(初代モノヌシ)が、天下泰平を謳歌していた頃になり、ホツマツタヱの原文は、25鈴(紀元前290年)頃に整理されたことが推定されるようです。 6、天之部 奉納文、1~7アヤ (本文)解説

「奉納文、1~7アヤ」に特化し解説しております。アンダーバーをクリックしご覧下さい。 NEW !!

ホツマツタヱお述ぶ (序 奉呈文)

東西の名と穂虫去る文(1アヤ) =重複=

天七代床酒のアヤ (2アヤ)

一姫三男産む殿のアヤ(3アヤ)

日の神の瑞御名のアヤ(4アヤ)

和歌の枕詞のアヤ (5アヤ)

日の神十二妃のアヤ (6アヤ)

遺し書祥禍お立つアヤ(7アヤ)

皇孫十種得るアヤ遺し書祥禍お立つアヤ(20アヤ)

7、ヲシテ(文字) (パソコン用文字)

1、ホツマツタヱの写本者、安聡字体似のフォントです。雑誌も論文などの掲載にも最適です。

2、フトマニ用のフォントもあります。

・安聰字体

御国立公文書館 デジタルアーカイブは、ホツマツタヱを12冊に分けて紹介しております。だが、欠点がありました。簿冊名番号(ホツマツタヱ1~12)をホツマツタヱ1~開きますと、ホツマツタヱが奉納文~順序よく、40文まで開きませんでした。そこで、国立公文書館に訂正を申し出ました。(送信日時: 2024年6月27日 14:15)その結果、修正しますとのご返事を頂いておりますが、まだ、訂正されておりません。下記は、欠点のある序列表です。

当ホームページ

そこで同国立公文書館 デジタルアーカイブの12冊の序列をホツマツタヱの奉納文~40文に並べ替え、そして、1冊のホツマツタヱ デジタル版に造り変えました。

対照表

〇ホツマツタヱ - 国立公文書館 デジタルアーカイブ (吉田編集版)をご覧になる場合は、下記のアドレスをクリックしご覧頂けたら幸いです。(作成日時: 2025年6月11日水曜日)

Web アドレス 2024_8_2付

9、スス暦

Ⅰ、スス暦の暦法

1、アマテル神(天照御大神)の誕生年

ホツマツタヱの4アヤ24に、天照御大神の生まれ年が鈴枝穂で記述されていた。

4-24 二十一鈴 百二十五枝 年キシヱ 初日ほのぼの いずる時

2、一日

暦の基本は一日である。その一日が鈴枝穂で組み立てられているスス暦に、2通りの1日の穂の表示があった。

1日16穂

(4アヤ)ソムホ(十六穂)居ますも ヒトヒ(一日)とぞ (紀元前271年以前)

1日 8穂

a、(21アヤ)アヱよりヤヱの 中五日 (紀元前270年以後)

各々の文章の意味

ホツマ干支表で計算すると、

a項は「16穂の経過で1日」になる。

b項は干支の〇アヱより〇ヤヱの中五日で「40穂」の経過になり、5日で割り算すると、「8穂の経過で1日」のことであった。

要約すると、a項-「1日16穂」、b項-「1日8穂」で時を刻んでいた。そこで、1穂を現在の時間に換算すると、1.5時間、また、3時間なる。

a項-1日16穂

式 24時間 ÷ 16穂 ・・・・ 1.5時間

b項-1日8穂

式 24時間 ÷ 8穂 ・・・・ 3時間

二つの時間の関係性 a、b項の暦の関係性を調べる前に、普遍的な原則は「人の生命は今も昔も同じである。」そのため、a、b項の時世を一致させると、3時間を1.5時間に補正され、補正値は「1/2倍」になる。元のb項の暦法は、a項に対し逆数の2倍の暦であった。

3、天照御大神の誕生年を西暦に計算する。

スス暦、太陽暦、西暦の順で換算

スス暦

4-24 二十一鈴 百二十五枝 年キシヱ 初日ほのぼの いずる時

スス暦の鈴枝穂を穂のみへ換算する。

式 21鈴✖60000穂+125枝×60穂+31穂。すると、穂の合計は1,207,531穂になる。

太陽暦

天照御大神の誕生穂を太陽暦に換算する。

式 1,207,531穂÷16穂÷365.2422日。すると、約207年7月17日に計算される。また、天照御大神は「初日ほのぼの」の1月1日に誕生している。そのため、7月17日を1月

1日になるように補正する。そのため、約3189.704穂を差し引くと1月1日が得られる。その時の穂は、 約1204341.296穂になる。この穂の値が、207年1月1日の穂である。

西暦

更に、天照御大神の誕生穂を西暦に換算する。

式 約207年1月1日 + (補正値 ー536年) = ー329年1月1日になる。

結果、天照御大神の誕生年は、西暦で紀元前330年1月1日に計算される。

4、スス暦の終焉

スス暦の初めは天照御大神の誕生になるが、終焉は「50鈴1000枝20穂」になる。「50鈴1000枝20穂」をそのまま直訳すると、51鈴20穂になる。だが、困ったことに、51鈴になる 式( 51-1)鈴×60,000穂の3,000,000穂は、スス暦の御世に記述されてない。アスス暦は21穂より始始まるが、その記述はアスス暦の50~51穂の御世であった。抜粋すると、

28- 109 天鈴五十穂 カンナ月

29- 9 光重ぬる 百七十九万 二千四百 七十穂経るまで

29- 12 天鈴キミヱ(51穂)の 十月三日

そこで、「百七十九万二千四百七十穂」が3,000,000穂であることを説明すると、この「百七十九万二千四百七十穂」は、天照御大神の誕生年を起点に経過穂をカウントされていた。天照御大神の誕生穂は、先に記述していたが、「4-24 二十一鈴 百二十五枝 年キシヱ 初日ほのぼの いずる時」である。

この二つを穂に換算すると、

4-24 二十一鈴 百二十五枝 年キシヱ(31穂) は、1,207,531穂

29-9 百七十九万二千四百七十穂は、1,792,470穂である。

4-24と29-9を合計すると、3,000,001穂になる。

結論

鈴年に換算すると、 式 3,000,001穂÷60,000穂は、50鈴1穂に計算されるが、スス暦は、1鈴1穂より始まった、51鈴1穂に計算される。だが、スス暦の51鈴はスス暦の御世になく、アスス暦の御世に書かれていたが、アスス暦は21穂より始まるため、スス暦の終焉は51鈴でなく、50鈴20穂であった。

Ⅱ、30年の研究結果より導いたホツマ暦と太陽暦と西暦との対比照会

1、スス暦時代の2つの望(満月)の検証

スス暦には、2個所の望(満月) の記述があった。この2つの望(満月)について、月相の計算式で検証して見た。結果は、月相の世界で望(満月)⇒次の記述の望(満月)の差は、2日違いではあるが再現した。 (2日の違いとは、月令で16日と14日である。)

記述

6アヤ-22 トヨケ神が丹後半島の真名井で神上がりされる頃

(1) 22鈴505枝ネナト(ヱト番号10) 3月望

26アヤ-1 アマテル神の皇孫ニニキネがウツキネ(山幸彦)に日嗣する頃

(2) 36鈴34枝38穂(サアト・ヱト番号38) 3月望

西暦換算

(1) 紀元前316年3月 1日 月令16日

(2) 紀元前224年7月15日 月令14日

(1) - (2) 月令の差27.17日 (1朔望月 29.530589日)

2、ホツマツタヱには、○ゾロ(稲)、○銅鐸、○ニシノウミ 、○ニハリ、○馬、牛 、○ワニフネらの記述があり、その年代はスス暦で記述されている。今回、スス暦を太陽暦から西暦年代に変換した。

比較結果、

スス暦の解読年代は、考古学の年代に対応した年代であった。

○ゾロ(稲)

吉田説

ホツマツタヱに記述される「ゾロ(稲)の記述」年代の-329~315年に対し考古学の「炭素14年代測定法」で求めた稲作の開始の年代について、東北(日高見)BC350年、根の国(丹後)BC450~350年、関東(新治)BC250年と発表されており、この年代はホツマの記述の-329~-315年と整合する。

○ニシノウミ

吉田説

ヤマナカ、ニシノウミがホツマに登場するのは、24アヤの29鈴の御世である。西暦に換算すると、弥生時代の紀元前257年~紀元前257年になる。これは、本栖湖ができた時代を産業技術総合研究所が発表した「紀元前300年までの溶岩で塞がれてできた湖」の年代と一致する。

ヤマナカ、ニシノウミの抜粋

スス暦 西暦

24- 6 時二十九鈴 五百の一枝 三十八(穂)如月 朔日 紀元前257年

24ー39

ヨモオミテ スソノハヒロシ ミヅオウミ スソノタニセヨ タチカラオ ヤモニホラシム ウミノナモ キハヤマナカト

24ー40

キネハアス ネハカワクチト ネツモトス ツハニシノウミ ツサキヨミ サハシビレウミ キサハスド ニハリノタミガ

24- 91 政、ホツマに整ひて 二万八千年経て 三十鈴 紀元前255年

吉田説

また、本栖湖ができたのは、毎日新聞のニュースでは、紀元前300年までの溶岩で塞がれてできた湖と記載していた。

○ニハリ

吉田説

ニハリの言葉がホツマに登場するのは。25鈴であり、西暦に換算すると、弥生時代の紀元前298年頃になる。

ニハリの抜粋

スス暦 西暦

19B- 1 二十五鈴 百三十枝の 年サナト 春の初日に 紀元前298年

19ーB6

ニニキネノ ミユキホヅマノ ニハリナル ノリノリメセハ オバシリガ ワサオウケタル タカヒコネ ヂミチハヤスク

20- 1 二十六鈴 十六枝四十一穂 年キヤエ 弥生 紀元前280年

○馬、牛

吉田説

ムマ(馬)の言葉が、ホツマツタヱに登場するのは、18アヤ7、18の25鈴の御世であり、前後のスス暦を西暦に換算すると、弥生時代の紀元前290年~紀元前289年頃のこととなる。

ムマの抜粋

スス暦 西暦

16- 1 二十五鈴 百枝二十八穂 年サミト 紀元前290年

18ー7

ヒトマロメ アカミヤニスヱ シテミスビ ミナモトヱラミ ツキノワト シラミヤニスヱ ウヌノテノ ウツロヰオムマ

18ー18

ウマトナシ ノリウシケレハ ウシオシテ タノアラスキヤ ニモツモノ カクゾミココロ ツクシモテ タミモヰヤスク

19B- 1 二十五鈴 百三十枝の 年サナト 春の初日に 紀元前289年

○ワニフネ

吉田説

ワニフネの言葉をホツマより捜すと、20アヤの26鈴に初めて登場する。西暦換算すると、弥生時代の紀元前280年頃になる。

ワニフネの抜粋

スス暦 西暦

20- 1 二十六鈴 十六枝四十一穂 年キヤエ 弥生 紀元前280年

20ー21

ミコトノリ ナレトチカラト ハヤフネニ ユキテイワフネ

ススムヘシ ヨリテミマコト タチカラオ ワニフネニノリ

21- 1 二十六鈴 十七枝二十三穂 弥生初日 紀元前280年

10、アスス暦

Ⅰ、アスス暦の暦法

ホツマツタヱ全40アヤより、自然科学の事象に対比し、暦法の現象を捜した。すると、太陰非太陽暦を証明する事象が4件発見された。

1)、人体の神秘

景行天皇の皇子であるヤマトタケの生まれを見ると、10ヶ月生まれず、21ヶ月目に生まれていた。

誤記かと思いホツマツタヱを見ると、15ヶ月で生まれたとする記述があった。このことからも、人間の体質にあり得ない21ヶ月の生まれであり、2倍暦の現象であった。

2)、天体

ホツマツタヱには、11個の望(満月)の記述がある。

2倍暦、1倍暦かの暦法の検証には、現在でも再現できる自然科学の月の望(満月)を検証の対象とした。そして、アスス暦を見ると、望(満月)の記述が11カ所あった。そこで、計算式にて満月の再現を試みた。その結果、シナ暦の儀鳳暦を用い計算すると、現アスス暦より2分1したアスス暦(1倍暦)の方が再現率が高く、満月の再現数は6件/11件中⇒7件/11件中と再現率がアップした。

3)、自然現象と不知火

もう一つは、近代では旧暦8朔に現れる不知火であるが、景行18年は旧暦5朔頃に現れたとする事象である。現象が現れる原因は、海水温と大気圧と新月の組み合わせと云われている。これよりアスス暦は2倍暦だったか、太陽暦と同じ1倍暦かの検証の検証の対象になる。

年の検証方法

景行天皇18年は、アスス暦に換算すると、アスス806年になる。また、2倍暦を1倍暦に換算した、17代履中天皇元年の紀元399年より遡り年は、紀元243年になる。そこで、アスス暦の前記述をもう少し見ると、スス暦の大きな暦数字が、アスス51鈴(1,792,470穂)とアスス717年(2,080,000穂)に記述されている。その間は、アスス暦の年月日が記述されている。そこで、アスス暦中に、スス暦とアスス暦が併記されているとの意味を考えると、元のアスス暦の経過日数は、近代の日数で記述されていたのでなく、スス暦の経過日数の穂(大きい暦数字)で記述されていたと考察される。

計算式を記述すると、アスス暦806穂5月1日は、不知火が現れた日になるが、大きい暦数字で表示すると、式 806穂×365.2422日×16穂+(5月×365.2422日÷12月)×16穂+1日×16穂の答えは、4712614.3592穂になる。だが、アスス暦が2倍暦とすると、式は、(806穂×365.2422日×16穂+(5月×365.2422日÷12月)×16穂+1日×16穂)÷32穂となり、大きい暦は数字は、147269.198725穂となる。この数字より、太陽暦の年に換算すると、式 147269.198725穂÷365.2422日/年・・403年+76日となる。西暦に換算すると、式 403年+(換算値-160年)より、西暦243年が得られる。

月日の検証方法

旧暦の月日の検証は、閏月があるため難しい。そのため、簡便的な検証方法として、「新旧対照表」を使用しようと思う。たが、現在、Webで公開されている暦の「新旧対照表」は、500年頃からである。そのため、500年以前のアスス暦843歳、景行天皇55歳、従来の紀年の年では126年になるため、「新旧対照表」が作成されてない年代になる。

そのため、500年以降の「新旧対照表」を借用し年数をずらして検証して見ると、西暦779年において、近代の不知火が現れる旧暦8朔に対し旧暦7年27日と近い日が再現できた。

再現のプロセスを詳しく述べると、「新旧対照表」の779年に、旧暦5朔を挿入する ⇒ 「新旧対照表」より新暦の変換年月日をピックアップする。 ⇒ 新暦は、1年365.2422日であり、月数も12ヶ月のため、年月日より経過日数を計算し、経過日数を2分1に計算しても、誤差が少ない。それに対し旧暦は、3年平均が365日のため、1年目、2年目、3年目の日数が違うため、2分1に計算すると、年事の日数の誤差が大きいため、旧暦のままでは、2分1の計算はできない。 ⇒ 2分1にした新暦の月日を「新旧対照表」に挿入し、旧暦の月日を求める。なお、年の決定は、前述の「答 年の検証方法」など日本書紀、アスス暦、スス暦の遡り年代を求める起点より遡り年を求める。

4)、アスス暦の2分1にした暦の精度

古天文学の月相不知火のソフトで不知火の現れた日を再現する

景行天皇18年5月1日、アスス暦806年5月1日 ⇒ 2分1暦に換算 紀元243月8月1日と計算した。この2分1暦で換算した紀元243月8月1日は、斉藤国治先生(旧東京天文台技官)の提唱された古天文学の月相ソフトで、不知火が表れやすい新月であったかを検証した。その結果、前年の紀元242月8月1日は月暦の3日目であった。また、翌年の紀元244月8月1日は月暦の26日目であった。だが、本名の紀元243月8月1日は月暦の29日目(新月)であった。このことより、17代履中天皇元年(紀元399年)を起点としたアスス暦を2分1にした遡り年代は、正しいと証明されるようた。

考古学の稲作開始年代とススのゾロ(イネ)の初見年代を対比する。

アスス暦の検討より若干脱線するが、「17代履中天皇元年(紀元399年)を起点としたアスス暦を2分1にした遡り年代は、正しいと証明されるようだ。」と述べたが、更に、考古学の稲作の開始年代とも比較した。その結果、考古学の「AMS-炭素14年代測定法」の稲作開始年代は、九州北部に出土したおこげの炭化物より紀元前900年~800年と測定された。そして、中部~東北北部に米が伝来した時期は、それから、500年~700年後(紀元前400年~紀元前100年)と発表されていた。それに対しスス暦での ススのゾロ(イネ)の初見年代は、紀元前330年~紀元前316年に計算される。このことより、更に、スス暦、アスス暦の2分1にした遡り年代は、正しいと証明された。

アスス暦の2倍暦が誤作成された原因

そこで、神武天皇の薨御齢の127齢になる根拠を捜すと、アスス暦は春の記述が奇数年のみに記述されている事象がある。

春の記述が奇数年のみに記述について検証する。検証方法として、表の左列に、1~12ヶ月を記入する。次に右列に、左列の1~6ヶ月の間に、1~12ヶ月を記入する。また、左列の7~12ヶ月の間に、翌年の1~12ヶ月を記入する。そこで、左列の2~4月を年1回の春とすると、右列では、2分1にした年の4~8月に春の記述が来る。そして、右列で次の春が来る年は、1年後となり、偶数年には、春の記述がないことが再現する。そして、スス暦は、27鈴~50鈴は2倍暦になっていたことを、スス暦⇒アスス暦に改暦する当時の官僚は、暦のなんたるかも知らず、そのままの、2倍暦のまま、太陰太陽暦の暦だと思いアスス暦を作成した。そして、誤作成のアスス暦が完成していた。なお、アスス暦の前暦のスス暦では、「初日ほのぼの」、「夏至」、「望」、「朔日」、「張」の記述があり、このことを知っておれば、2倍暦を2分1した暦に糺せたと思う。

2倍暦が終焉した年代

日本人は、暦が改訂されたことも日本書紀に記録してなかった。

そこで、ホツマツタヱに記述されない13代以降の天皇を含め、ホツマツタヱ、日本書紀、神皇記を含め、生年月日、立皇太子年月日、即位歳月日、薨御歳の年月日を調査した結果、1~16代天皇までと17代~32代天皇を比較して見た。すると、薨御歳が、前代が平均104歳であり、後代が平均64歳であった。また、日本書紀には、改暦の記述かなかった。だが、15代天皇の御世に、隣の国よりワニ暦博士が渡来していた。このことより、17代履中天皇元年(399年)より、1倍暦、または、2分1暦に改暦されていたことが判明した。(吉田説))

アスス暦を西暦に換算する方法

アスス暦と西暦の違いを比較すると、

アスス暦(日本書紀も同じ)は閏年もあるため、太陰太陽暦と思われているが、1年365.2422日で計算しても、神武天皇の薨御歳127歳になる原因が掴めない。

現ホツマツタヱの暦日は、太陰太陽暦の暦法で再現できるが、齢のみが異常な高齢であったため、現アスス暦の暦法は、太陰非太陽暦と判定した。

Ⅱ、アスス暦30年の研究結果より導いたホツマ暦と太陽暦と西暦との対比照会

ホツマツタヱには、神武東征、銅鐸、ヤマトタケ、らの記述があり、その年代はアスス暦で記述されている。今回、アスス暦を太陽暦から西暦年代に変換した。

○神武東征

吉田説

神武(カンタケ)天皇が、橿原に都を開いたのが、アスス58年である。また、太陰太陽暦が採用された起点は履中天皇元年(399年)になる。そのため、それ以前の神武天皇までは太陰非太陽暦(2倍暦)の暦であった。このことより、神武天皇元年を計算すると、紀元前133年になる。

年サナトの抜粋

30ー13

トシサナト ハツヒサヤエニ ウマシマチ トクサタカラオ タテマツル アメノタネコハ

アスス 西暦(換算)

30- 13 年サナト(58) 初日サヤエ(17)に 紀元前 133年

銅鐸

吉田説

ホツマツタヱで「ミソコタカラ(三十九宝)」の言葉が登場するのは、 弥生時代の紀元181年頃(紀元2世紀)であった。それに対し日本史の「銅鐸」が使用された期間は、紀元前2世紀から紀元2世紀であると云われており、比較すると、銅鐸が失くなる紀元2世紀がホツマの時期と一致する。

ミソコタカラの抜粋

34ー60

ネミカガミ ミソコタカラノ ミカラヌシ タニミククリミ タマシヅカ ウマシミカミハ

ミカラヌシヤモ

アスス暦 アスス 西暦

34- 28 四十八年 初十日オアエ(25) 668穂 紀元174年

34- 61 六十二年キナトの天フミ月 キミト(52)初 682穂 紀元181年

○ヤマトタケ

吉田説

ヤマトタケの生まれは、アスス789年4月(西暦234年)である。時代的には、3世紀の古墳時代に生まれた人になる。

ヤマトタケの抜粋

アスス暦 アスス 西暦

38- 1 時天鈴 七百八十八穂の フ(七)月十一日 788穂 紀元234年

38ー5 ヤマトタケが生まれる。 去年四月 景行1穂4月 799穂、

ウスハタニ モチハナナシテ フタゴウム ヱノナモチヒト オウスミコ トノナハナヒコ コウスミコ トモニイサミテ

40ー21

モモウタヒ ナカラメオトヂ カミトナル ナスコトナクテ イトナミス ウタハオハリエ

40- 98 時天鈴 八百四十三穂の 秋天日 843穂 紀元262年

ヤマトタケの誕生の秘密

ホツマツタヱに記述される内容と月日を丹念に、暦に写して見ると、ヤマトタケは、21ヶ月後に生まれていた。人間の誕生は、10月10日のため、この当時の暦は、現在の暦の2分の1暦で一年が運航されていたことが判明する。

11、スス暦、アスス暦と考古学の年代が対比

スス暦の初年は紀元前536年であり、アスス暦の終焉は紀元262年の古墳時代になる。そして、この間の紀元前6世紀~紀元3世紀は、日本の暗黒史の年代でありホツマツタヱが照らしていた。

関連ウェブサイト

恩師 昭和の時代にホツマツタヱを再発見された松本善之助先生の本の抜粋

ホツマツタヱのご紹介

1、松本善之助とホツマツタヱの再発見

2、ホツマツタヱの製本構成

ホツマツタヱの表紙をめくると、

3、ホツマツタヱは偽書か

ホツマツタヱを偽書とする人より、彼らの意見を聞いて見た。

偽書説を唱える人が反論できない根拠

・1~28アヤらを編纂したクシミカタマらは古代資料を集め編纂したと記述していた。

・江戸時代の写本者和仁怙安聰は、写本の経緯を秀真政傳紀自序に残していた。

3、ホツマツタヱを解説し、古代を楽しむ方法の照会

・1アヤ解説(サンプル)

・奉納文、1~7アヤ (本文)解説

・20アヤ 解説

4、国立公文書館 デジタルアーカイブの紹介

ホツマツタヱの文字のPR

解説本のPR

ホツマの旅 五年のゆかりの地の記録

ホツマの旅の訪問地

(西)鹿児島・吾平山稜・鹿児島神宮、宮崎・宮崎神宮・青島神宮・鵜戸神宮、(北)京都・宮津、(中)長野・昼神神社、岐阜・日暮の宮、山梨・酒折の宮、静岡・伊豆白浜神社、(東)神奈川・走水神社、吾妻山神社、福島・勿来関、宮城・塩釜神社、青森・岩木山

近代の解説と違うホツマ解説

オノコロ。語源はアメミオヤノココロであり、古代人は短縮し「オノコロ」と云た 富士山の噴火と天の原の遷都

富士山の最後の活発期噴火とアマテル神伊雑宮への宮遷し(遷都) ワカ姫は、アマテル神の実姉であり、和歌の達人の称号を賜った。その称号は、ワカ姫であった、

アマテル神の生涯の解説

箱根に残されたホツマの史跡 (アマテル神の長子オシヒトが神上がりされた箱根の神山)

イサナミ⇒ツキヨミ⇒子のモチタカは、四国~近畿~中部と活躍した。その名が伊吹山に残った。

初代大物主のオオナムチは国譲りで出雲より日隅に左遷された。その国は岩木山であった。

高千穂峰に降臨したニニキネ。その妃であった「コノハナサクヤ姫。

6代大物主のツミハは、現在、三島大社に祭られていた。

ホツマ暦解説のご紹介

初心者向

スス暦 2つの満月の再現 副題 簡易版 ホツマツタヱ暦の解読書 新紀年の設立 解説図で説明するニニキネ尊、タケヒト(神武)天皇の頃の暦解説 スス暦

稲の伝来とイネの初見を比較したスス暦、アスス暦の年代と縄文、弥生、および、古墳時代 天照太神の初め 紀年で紀元前1000年、太陽暦で紀元前330年が起源だった スス暦、アスス暦

検証 ホツマツタヱ ホツマ暦 解読編 東京・赤坂ホツマ研究 イッコム ダウンロード可

販売およぴ査読募集 日の神(天照大御神)の誕生と新紀年の設立 メール受付中

神武天皇と2倍暦。現在、神武天皇は宮崎神宮に祭られているが、宮崎神宮の元宮は、ニニキネの高千穂宮であった。また、鹿児島神宮の元宮も高千穂宮であった。

神武天皇が生まれられた京都下鴨茂神社、その境内を南北に流れる瀬見の小川 神武天皇の生まれ地は宮崎でなく、 京都の下賀茂神社 または 滋賀の多賀大社であった

神武天皇の即位は、紀元前133年であった。その年代を大阪湾の古地図が証明した。 アスス暦、日本書紀暦が2倍暦と教えてくれた史実

日本書紀暦(2倍暦)では応神天皇は、仲哀天皇の子でなかった、意外!! 箸墓古墳の築造年は、ホツマツタヱ暦で解明できた

景行天皇が巡行された九州

ヤマトタケ 誕生の秘密とホツマ(国)討ち

ヤマトタケ ホツマ(国)討ち 西南へて至る 酒折の宮に (2)

ホツマツタヱ 編集時期を探る

ホツマツタヱ史学研究会

地球の温暖化の追求

2025年 夏至 太陽の北回帰線 往年(1879年)より+0.2254°北へ 地球に対する月の周回軌道の楕円率調査。小さいと温暖化する。(考察) 一年で一番日の出が遅い日

一年で一番日の出が遅い日は正月4日であった。この日を俗に「底」と云うらしい。 ホツマツタヱ史学研究会

ホツマツタヱ史学研究会(略称:ホツマ史学) 吉田六雄 ☆筆者の歴史研究会等の参加経歴。

・ホツマ暦 研究解読に専念 約30年間

・ホツマ赤坂例会 約13年間

・検証ホツマツタヱの原稿出筆 約12年間

・暦学会 約1年間

・斉藤国治 古天文学教室講義の受講

・東大 秋の歴史講演会講義の受講

・武蔵野大学 サテライト教室の講義を受講

・大学セミナーハウス 古田会 歴史セミナーの講義を受講

・ホツマツタヱ史学研究会を2012年に立ち上げ現在に至る。

・ホツマ暦 独自に再現本 1冊

・自費出版本 8冊

・研究論文 約87本

・ホームページ数 約60本

受け付けております。2件のメールアドレスよりご気軽にどうそ゛!!

ヤフーメールアドレス : woshite@ymail.ne.jp

最後まで ご愛読して戴き ありがとう ごさいました。

天皇の薨御歳と2倍暦

.png)

Windows版 ホツマ文字

8、〇ホツマツタヱ - 国立公文書館 デジタルアーカイブ (吉田編集版) New !!

ホツマツタヱ史学研究会、関連ホームページ

ご質問、ご意見

(以上)