ホツマツタヱ暦とヤマトモモソ姫の生涯年代

ホツマの世界 関連ホームページ

1、日の神(天照大御神)の誕生と新紀年の設立 をクリックして読む 10、ヤマトタケは西暦235年12月に生まれていた。 をクリックして読む 令和 7年2月 5日・解説追加

令和 5年9月21日・更新

平成25年6月22日

ホツマツタヱ史学研究会 吉田六雄

解説

日本の暦は、17代履中天皇399年より太陰太陽暦に改暦されていた。それ以前は、太陰非太陽暦(2倍暦)であり、初期の天皇の歳は、100歳以上が約70%と多かった。そこで、日本の年代を正しい年代に戻すため、399年より遡り、日本の起源の年代を再計算した。そして、ホツマツタヱのスス暦でアマテル神の生まれ年が判明しているため、ホツマ暦の解明年代に置き換えると、アマテル神の生まれ年を日本の起源とすると、紀元前330年になる。この様なホツマの解明暦より、ヤマトモモソ姫の生涯の年代を割り出すと箸墓古墳の築造年代が正確に解明された。

箸墓古墳は、日本書紀暦の年代の紀元前287年~紀元前87年に生存したヤマトモモソ姫の墓と認定されていると云う。その箸墓古墳は、炭素14年代測定含め馬具の出土等の考古学的物証より、どれだけ早くとも3世紀終末以降4世紀前半と証明される云われています。

そこで、自然科学をベースに、箸墓古墳とヤマトモモソ姫について考えて見ますと、二つのことが云えるかと思います。皆さんも、あの大きな箸墓古墳をご覧になったことでしょうね。その古墳の造営について、古代当時の作業道具などより築造期間を推測して見ますと、箸墓古墳は一気に、1年位で作られてないことが容易に想像できるようです。恐らく、ヤマトモモソ姫が薨御された時の墓は、周りに埴輪が施され等の初期の墓だったと思われます。その後、2~4百年もかけて今の大きさに造営されたことが想像されます。そして、近年、周辺の調査より土偶、埴輪、馬具などの埋蔵が発見されておりますが、後に埋蔵されたことが想像されるようです。

そして、現在の考古学者は、この周辺の土偶、埴輪、馬具などを調べて、3~4世紀などと説明しているものと思えます。本来は、最初に箸墓古墳が作られた時期を調べるのが本筋ですが、宮内庁の管轄では、内部の調査ができません。そこで、箸墓古墳が最初に作られた時期の調査の一環として、ヤマトモモソ姫が亡くなり、その後、箸墓古墳が作られたと仮定しますと、ヤマトモモソ姫が亡くなった時期を日本書紀暦、ホツマツタヱ暦より明確に算出するのが本筋かと考えます。

日本書紀暦の暦法

日本書紀暦を調べますと、16代仁徳天皇の2年に17、18、19代天皇が生まれられております。その3人の天皇の即位歳と薨御歳を比較して見て下さい。3人とも薨御された歳が若いことがわかると思います。そして、32代崇峻天皇までの薨御歳を調べますと、初代神武天皇~16代仁徳天皇までの平均薨御歳は、約104歳です。それに対し17代履中天皇~32代推古天皇までは、約64歳です。このことより日本書紀暦の暦法は、17代履中天皇より変化しておりました。当然、7代孝霊天皇~10代崇神天皇に生存したヤマトモモソ姫の薨御齢は、約106歳に属します。

ヤマトモモソ姫の薨御から造営始めた箸墓古墳の築造年代

ヤマトモモソ姫が生まれ、薨御されたことは、日本書紀よりホツマツタヱが詳しいです。そして、ヤマトモモソ姫の生存年代を見ますと上記の日本書紀暦の変化と17代履中天皇元年より遡り年代を求めますと、紀元55年(孝霊天皇3年夏)~紀元155年(崇神天皇10年10月)であったことがわかります。日本書紀では、ヤマトモモソ姫は、紀元前の人物とされていましたが、日本書紀暦の変化を基準にしますと、ヤマトモモソ姫は紀元1世紀~紀元2世紀の人であることが判明します。そうしますと箸墓古墳の築造期間は、宮内庁筋が述べる「馬具の出土等の考古学的物証より、 どれだけ早くとも、3世紀終末以降4世紀前半と証明される。」より、本誌では、箸墓古墳の築造年代を「紀元2世紀~紀元4世紀に造営されていた。」と判断しております。

国立歴史民俗博物館名誉教授 春成秀爾先生のご意見(引用)

ヤフー知恵袋を拝見しますと、質問欄に、「箸墓古墳の築造年代はいつ頃ですか?」との記述があります。その解答欄に、「2009年(平成21年)5月30日に国立歴史民俗博物館名誉教授の春成秀爾は、箸墓古墳の築造年代を西暦240-260年頃とする研究成果を報告した。」との記述されていた。

箸墓古墳の築造年代の総合評価とホツマ暦、日本書紀暦の解読暦の再評価

ホツマツタヱ暦、日本書紀暦の解読暦より、筆者は、ヤマトモモソ姫の薨御を紀元155年と推定した。そして、箸墓古墳の大きさ等より紀元2世紀~紀元4世紀に造営されていた。そして、このことを裏付けるように「春成秀爾先生は、箸墓古墳の築造年代を西暦240-260年頃とする研究成果を報告されていた。」ことが判明した。このことより、今後、ホツマツタヱ暦、日本書紀暦の解読暦の年代を大いに議論できることが判断した。

ご参考

上記調査結果、議論の詳細については、下記をご覧下さい。

1、新聞報道 「纒向遺跡を史跡に指定」、文化審答申「邪馬台国の有力地」のタイトル紙面を、毎日新聞・朝刊(2013年6月22日)で目にした。文化審議会(宮田亮平会長)は、21日、邪馬台国畿内説の最有力地とされる「纒向遺跡」(奈良県桜井市)など11件を史跡に、・・(中略)・・。纒向遺跡は3世紀初頭に出現し、4世紀初めまで営まれた大規模な集落跡。整然と配備された建物跡や、他地域の土器が出土。周辺には卑弥呼の墓との説がある箸墓古墳もあり古代国家形成の重要な遺跡と評価した。・・(後略)・・。

a、ヤマトモモソ姫の紀年(日本書紀暦のを指す)調査

箸墓古墳の史跡指定は、ヤマトモモソ姫の大市墓と云われる。そのヤマトモモソ姫の①生まれ年と②罷る年をホツマツタヱより引用すると、①生まれ年は、アスス暦の430年夏になり、「三つ子の一人」として生まれる。また②罷る年は、アスス暦630穂になり、「箸にミホドお 突き罷る オイチに埋む 箸塚や」と記述あり。そこで上のアスス暦を日本書紀の紀年と云われる西暦に換算すると、①紀元前287年、②紀元前87年になり、満200歳になるが、現在の年齢尺度では有り得ない。

b、ヤマトモモソ姫(倭迹迹日百襲媛命)の新年代調査

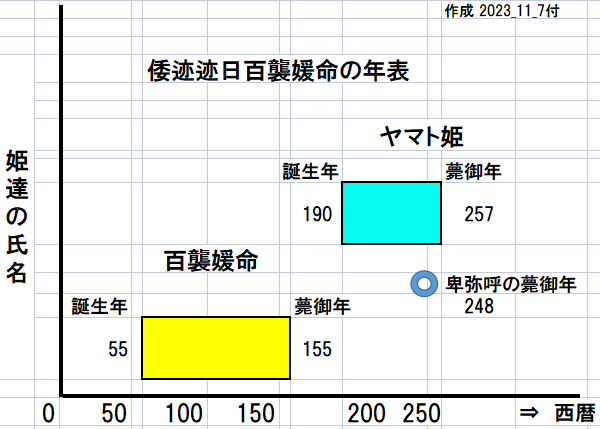

ヤマトモモソ姫の①生まれ年と②罷る年を吉田説の「古代史新年表」より算出すると、①生まれ年は、紀元55年(孝霊天皇3年夏)、②罷る年は、紀元155年(崇神天皇10年10月)(満100歳)になる。そこで、世間で云われているヤマトモモソ姫と卑弥呼は同一人物との噂を検証して見た。すると、ヤマトモモソ姫の罷る年と卑弥呼の死去年を比較すると、紀元155年に対し紀元248年頃になり、卑弥呼が93年も後世の人であった。

ホツマツタヱの記述(抜粋)

32-5 三年夏 内待妃・・・・三つ子生む 名はみなヤマト モモソ姫

34-18 十年十月 箸にみほど御陰お 突き罷る 大市に埋む

箸墓古墳の築造年代

前述の「古代史新年表」より判断すると箸墓古墳は紀元155年(2世紀の前半)の築造になる。また、ホツマツタヱの37-10アヤの記述(アスス721年、西暦201年、3世紀)には、「ハシモノ(土師物)をノミのスクネが、ヰソサチ(垂仁)に、殉死の風習を改め埴輪を作って稜墓に供える」ことを提案したとの記述がある。それでも、現在の論争を解決するためには、考古学的に箸墓古墳の内部を調査しないと判明しない。況して、古墳の造形部に対し周辺部は、長い年月の風雨等により損壊等があり、土器等により補修された恐れもある。そのため、周辺で発見される物は3世紀より新しいことも考えられる。

卑弥呼と同世代の姫は「だれか?」

ホツマツタヱには、景行天皇の御世にヤマト姫がいる。この姫は、後に、アマテル神の宮を巡行させた姫として有名である。ヤマト姫の年代を「古代史新年表」で調査し西暦に換算すると①紀元190年生まれ、②紀元256年~紀元257年(満66歳~満67歳)薨御になる。そこで、ヤマト姫と卑弥呼の生きた年代を比較すると、ヤマト姫が紀元190年~約紀元257年となり、また、卑弥呼の死去は紀元248年頃のため、ヤマト姫と卑弥呼は、同一世代に生きていたことになる。 a、日本書紀暦 : シナ暦の採用は6世紀頃と云われ、それ以前の年代は曖昧とされる。

b、考古学 : 年代の尺度を化学記号の半減期を用いるため、年単位となり月日まではバラツキ大となり、年代の特定が困難。

ご質問、ご意見などを受け付けております。ご気軽にどうそ゛!!

ヤフーメールアドレス : woshite@ymail.ne.jp

最後まで ご愛読して戴き ありがとう ごさいました。

箸墓古墳 全貌

2、ホツマツタヱを用いた年代調査

3、日本書紀暦、考古学を用いた年代の推定